Les loges des Lumières

Bibliothèque nationale de France

Assemblée de francs-maçons pour la réception des Maîtres

Il s’agit visiblement d’une cérémonie d’élévation à la maîtrise de plusieurs compagnons. L’un s’est déjà fait relever par le vénérable Maître et est à gauche de l’écran, confié au premier surveillant pour parfaire son enseignement afin d’entrer véritablement en « chambre du milieu », pendant que d’autres attendent à droite, le visage voilé, de vivre à leur tour la cérémonie.

Bibliothèque nationale de France

Des enjeux partiellement partagés

Les loges sont parmi les lieux de sociabilité où se vivent les Lumières. Avec les salons et les cafés, les académies et les sociétés savantes, elles permettent une rencontre des personnes et une circulation des idées. Elles se multiplient au cours du 18e siècle à travers la France. Elles arrivent d’outre-Manche, comme l’empirisme ou l’esprit expérimental. Elles suivent les déplacements des Anglais sur le continent, que ce soient ceux des jacobites favorables aux Stuarts ou bien des diplomates hanovriens, des voyageurs du Grand Tour ou bien des négociants. Les loges sont traversées par les contradictions d’une époque de transition, de la société féodale par ordres à une société libérale. D’après les calculs des historiens actuels, les trois quarts des adhérents sont des roturiers, des marchands et artisans, qui constituent une nouvelle élite du mérite et de l’argent, mais les loges restent marquées par une obsession de la hiérarchie par grades et par un souci de reconnaissance de la part de l’élite traditionnelle de la naissance. Il est significatif que soit élu comme « grand maître de toutes les loges régulières de France » en 1743 un prince du sang, Louis de Bourbon-Condé, comte de Clermont. L’expérimentation morale et sociale que représentent l’égalité, la circulation de la parole entre frères et le rituel des élections n’est pas différente, de ce point de vue, de l’expérimentation scientifique qui ne néglige pas l’authentification par les autorités sociales et académiques, à côté des preuves rationnelles et objectives.

Les armoiries des différentes loges de Free‑massons

Au moment où paraît la première édition (1723-1737) de cet ouvrage monumental marquant un jalon de l’histoire des religions, la franc-maçonnerie n’a encore qu’une forme inchoative sur le continent européen. C’est à Londres que le graveur amstellodamois Bernard Picart (1673-1733), maître d’œuvre de l’ensemble éditorial, situe l’unique scène qu’il lui consacre. Intitulée Les Free-massons, elle montre un décor d’armoiries de cent vingt-huit loges anglaises, avec, parmi elles, sous le n°90, celle de l’une des premières loges françaises à être historiquement bien documentées, fondée vers 1725, par des Britanniques, et connue sous le nom de « loge Saint- Thomas n° 1 », et qui se réunissait à l’enseigne du Louis d’argent, rue des Boucheries.

Les éditions s’étant succédé tout au long du siècle, les continuateurs de Picart publient en 1807 une édition posthume, illustrée de plusieurs gravures, dont certaines sur double page, qui contient quant à elle des développements de plusieurs dizaines de pages sur l’essor de l’ordre.

Alors que dans l’Angleterre du début du 18e siècle prospère la franc-maçonnerie dite « spéculative », et qu’elle se répand également outre-Manche, il convient de préciser la définition du mot « franc-maçon », transposition en français de l’anglais free mason. Contrairement à ce qui a souvent été affirmé, sur le plan étymologique, le free de free mason ne renvoie pas au mot « libre » et aux franchises supposées dont auraient bénéficié les maçons du Moyen Âge. Free mason est en effet une abréviation de freestone mason, « maçon de pierre franche », se référant à une qualité particulière de pierre pouvant être sculptée. En Écosse, l’expression free mason n’existe pas, les membres des loges n’y étant connus que comme masons (qui éventuellement sont précisés accepted masons ou gentlemen masons). Après quelques hésitations – « frimasson », « rey-maçon » –, le français adoptera la traduction « franc-maçon » dans les années 1740. Au 18e siècle, la franc-maçonnerie est souvent désignée sous l’expression « Art royal », dont l’origine reste assez énigmatique. Jusqu’au début du 19e siècle, on trouve parfois l’expression « franche maçonnerie ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Montmorency-Luxembourg, administrateur et fondateur du Grand Orient

Anne-Sigismond-Charles de Montmorency-Luxembourg (1737-1803) est le principal fondateur du Grand Orient de France et son actif « administrateur général » jusqu’en 1789. Personnage de premier plan de l’histoire maçonnique du siècle des Lumières, il est représenté ici se rendant chez le duc d’Orléans, le grand maître de l’obédience.

© Musée de la Franc‑maçonnerie

© Musée de la Franc‑maçonnerie

La fraternité, revendiquée entre des représentants des élites nouvelles qui bénéficient d’un capital culturel et économique, ouvre des failles dans la rigueur de la hiérarchie traditionnelle. Les aventuriers s’y engouffrent : Saint-Germain, Cagliostro, Casanova. Le lexique témoigne de cette ambivalence. Antoine François Prévost, traditionnellement nommé « l’abbé Prévost », qui a vécu en Angleterre et a décrit des cérémonies maçonnes dans le périodique Le Pour et Contre, introduit un article « Frey-maçon » dans le Supplément à la première édition du Manuel lexique, ou Dictionnaire portatif des mots français dont la signification n’est pas familière à tout le monde (Paris, 1755) : « Terme anglais, qui signifie Franc-Maçon, ou maçon libre, et qui est le nom d’une confrérie fort ancienne, entre gens de toutes sortes de rangs et de professions, dont le principal caractère est un secret inviolable sur le fond de leurs engagements. Ils font profession d’ailleurs d’aimer toutes les vertus chrétiennes et morales. Cette société, qui jouissait d’une sorte de considération en Angleterre, n’a pas peu perdu à s’étendre hors des bornes de cette île. » La définition insiste sur la diversité sociale et manifeste une hésitation entre les valeurs morales incarnées par la franc-maçonnerie et la méfiance suscitée par un développement qui serait mal contrôlé sur le continent.

L’exil de Jacques II. La franc-maçonnerie pénètre pour la première fois en France

L’image centrale représente ici l’accueil fait au roi Jacques II Stuart au château de Saint-Germain-en-Laye par Louis XIV en 1689. Le roi exilé, fuyant la Glorieuse Révolution des orangistes, y mourut en 1701 (quelque quarante mille jacobites, fidèles au roi déchu, émigrèrent en France à cette époque, irlandais surtout, anglais pour un tiers environ, et écossais – très peu ; parmi eux, quarante pour cent de familles aristocratiques, et un grand nombre d’officiers de l’armée du roi. Ils ont notamment constitué la cour jacobite de Saint-Germain-en-Laye). C’est dans l’entourage de jacobites du roi notamment que se seraient développées les prémices de la maçonnerie française. Une loge aurait peut-être même existé à Saint-Germain-en-Laye dès 1688.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

De la vertu théologale de la charité à la philanthropie

L’encyclopédie maçonnique d’un militaire anglais saisie par l’armée française

Le Free-Mason’s Pocket Companion de William Smith, qui connut de très nombreuses éditions en Angleterre et en Écosse, était une version abrégée et bon marché des Constitutions d’Anderson. Cette encyclopédie maçonnique portative faisait partie des bagages d’un militaire britannique envoyé aux Pays-Bas dans le cadre de la guerre de Succession d’Autriche. Deux mois après Fontenoy, la prise de Gand (15 juillet 1745) concrétisait la domination française. Dans le butin, des livres, attribués à la Bibliothèque du roi, qui s’empressa de les revêtir de maroquin rouge et de les estampiller d’un fier « Pris sur les Anglois à Gand. 1745 ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Un témoignage imprimé sur les cérémonies de maçonnerie spéculative au 17e siècle

Nommé par Elias Ashmole pour diriger son musée, le chimiste et naturaliste Robert Plot (1640-1696) en fut le premier conservateur. Il fait partie de ces savants britanniques de la fin du 17e siècle qui, à l’instar de Newton, donnèrent une impulsion décisive à la science expérimentale, notamment dans le cadre de la Royal Society naissante.

Dans son traité de science naturelle, publié en 1 686, il consacre plusieurs paragraphes à la description de l’admission – au cours du 17e siècle –, dans la « Société des francs-maçons » ( « Society of Free-masons » ), de « personnes de qualité […] qui ne dédaignent point d’appartenir à cette communauté » ( « persons of the most eminent quality, that did not disdain to be of this Fellowship » ), attestant ainsi la continuité entre sociétés de métiers, opératives, et maçonnerie spéculative.

© Bibliothèque du GODF

© Bibliothèque du GODF

L’historiographie a rendu compte de la croissance de la maçonnerie, en France comme dans l’ensemble de l’Europe, à travers une série de métaphores, anatomiques ou organiques (modèle capillaire ou réticulaire), géographiques (archipel) ou astronomiques (nébuleuse). Elle a justement souligné la diversité et la plasticité d’un idéal qui se prête à des interprétations et à des infléchissements divergents. L’expansion mêle un projet de développement organisé à des initiatives individuelles, un effort de coordination à des aventures centrifuges. Les Constitutions de la Grande Loge de Londres, publiées en 1723 par le pasteur James Anderson, récusent l’athée et le libertin ; elles promeuvent un déisme dans lequel peuvent se reconnaître les diverses religions du continent. Ce déisme est parfaitement compatible avec l’anglicanisme outre-Manche, le protestantisme en Allemagne, mais aussi avec le catholicisme dont se réclament de nombreux prêtres maçons en France. Il peut être compris comme une morale altruiste et charitable, dénouant ses liens avec les dogmes chrétiens. La loge des Neuf Sœurs est fondée en 1776 par Jérôme de Lalande, dont l’engagement athée s’affirme au cours des années qui suivent. Artistes, savants et hommes de lettres français y voisinent avec des représentants de la révolution américaine. Comme « bienfaisance » au début du 18e siècle, le néologisme « philanthropie » vient concurrencer la vertu théologale de la charité. Le même déisme peut se charger de références aux ordres de chevalerie anciens, à l’hermétisme de la Rose-Croix, à des rêveries mystiques sur les lettres et les chiffres issues de la kabbale juive, voire à l’alchimie et à l’astrologie. Martines de Pasqually diffuse un ésotérisme chrétien à travers l’ordre des élus Coëns ; Giuseppe Balsamo, qui se prétend comte de Cagliostro, introduit en France une maçonnerie dite « égyptienne », à grand renfort de rituels spectaculaires. La multiplication des grades et la complication des mystères vont à l’encontre de la perspective éclairée ; l’illuminisme s’oppose alors aux Lumières.

Benjamin Franklin et la loge des Neuf Sœurs

Il s’agit du jeton édité en 1783 par la loge Les Neuf Sœurs en l’honneur de son ancien vénérable Benjamin Franklin, qui venait de signer le traité de Paris déclarant l’indépendance des États-Unis d’Angleterre. Le graveur, François Bernier, né à Poitiers en 1737, graveur des chancelleries de France et de la Monnaie de Paris, était également un membre de la loge des Neuf Sœurs.

D. R.

D. R.

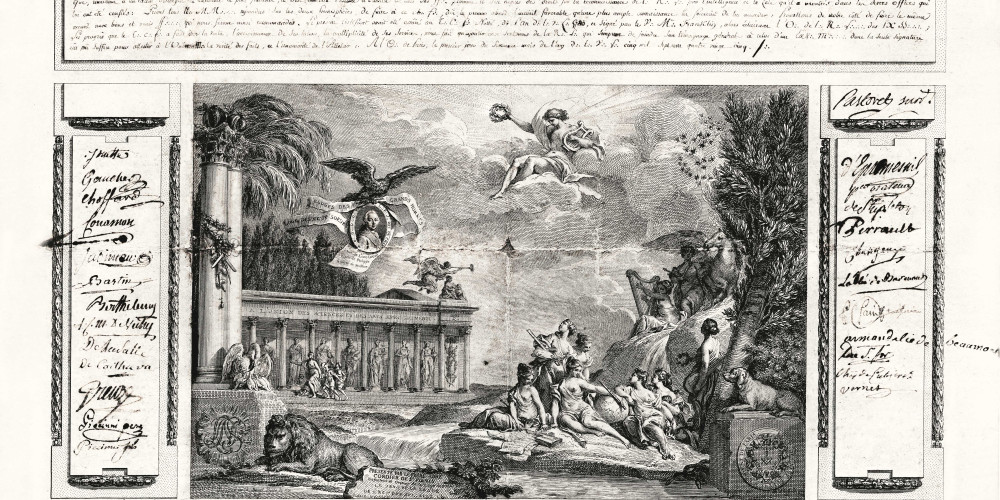

L’Encyclopédie faite loge : Les Neuf Sœurs

Diplôme de maître de la loge Les Neuf Sœurs pour le peintre Claude‑Jacques Notté (1752-1837). Cette pièce exceptionnelle qui porte la signature de Franklin comme « Vénérable Maître » est l’un des très rares documents qui ait subsisté de son engagement maçonnique. On y distingue les signatures de plusieurs personnalités des arts et des lettres des années 1780, dont celles de l’avocat Élie de Beaumont, du naturaliste Lacépède, de Claude Guyot Desherbiers (magistrat et législateur, grand-père d’Alfred de Musset), du musicien Niccolo Piccinni ou des peintres Jean‑Baptiste Greuze et Joseph Vernet.

Cette loge symbolise presque à elle seule les liens entre les Lumières et la franc-maçonnerie : les Neufs Sœurs. Fondée par Helvétius puis dirigée par l’astronome Jérôme Lalande, on y retrouve une bonne partie du Paris intellectuel et artistique des années 1770-1780.

L’initiation de Voltaire aux Neuf Sœurs, lors de son dernier voyage dans la capitale en 1778, apparut comme une manifestation du Parti philosophique.

© Musée de la Franc‑maçonnerie

© Musée de la Franc‑maçonnerie

Condorcet propose ainsi en 1785 un éloge du comte de Milly, associé à l’Académie des sciences pour ses travaux de physique et de chimie. Il se montre sans indulgence à l’encontre d’une « société, dont l’origine est inconnue, ou du moins obscurcie par des fables ». Il en explique certaines caractéristiques : « La chimie n’a été pendant longtemps qu’un recueil de procédés presque tous secrets, ou qui du moins avaient commencé par l’être […]. M. le comte de Milly, avide de connaissances, et prompt à embrasser tous les moyens d’en acquérir, avait voulu être admis dans toutes les sociétés où il pouvait espérer de trouver quelques lumières, et surtout dans celles qui, faisant profession d’avoir une doctrine secrète, excitent une curiosité plus vive. » La curiosité est légitime, elle risque de se dévoyer dans un « langage bizarre » et dans des « cérémonies burlesques ». Condorcet conclut l’éloge en rappelant la mission de l’Académie des sciences, qui est plus généralement celle des Lumières : lutter contre des « merveilles » que leurs inventeurs couvrent « des voiles du mystère ». Les chemins de la franc-maçonnerie et des Lumières ne s’identifient que partiellement.