Les gravures d’architecture

C’est avec des représentations d’architecture qu’Abraham Bosse a entamé sa carrière de graveur : ordres antiques, portiques et ornements ont servi à illustrer plusieurs livres d’architecture écrits par ses contemporains. Mais par la suite, l’artiste s’est lui-même penché sur la manière de représenter les bâtiments.

Portrait d’Alexandre Francini dans un fontispice d’architecture

Frontispice d’architecture, orné en son centre d’un portrait de l’auteur en buste de trois quarts à droite. Tout en haut ses armoiries sont dans un cartouche porté par deux putti. Les côtés sont agrémentés de statues représentant la Géométrie et l’Architecture.

Alessandro Francini, frère de Tommaso, naturalisé français en 1603, mort en 1648, avait la charge de l’entretien des eaux et fontaines du château de Fontainebleau. Il est l’auteur de ce Livre d’architecture, publié en 1631 (puis réédité en 1640) par Melchior Tavernier, dont les planches sont gravées par Abraham Bosse. Même si le nom de ce dernier n’apparaît que sur la planche du frontispice, et que celui de Melchior Tavernier figure sur toutes les autres (il y a quarante planches avec le frontispice) soit avec son seul excudit, soit, pour les planches II et IV, avec la mention qu’il en est le graveur, il n’y a guère de doute que Bosse soit l’auteur de toutes les planches, le rôle de Tavernier se réduisant sans doute à la direction du travail.

Sur la tablette sous le portrait : ALEXANDER / FRANCINI / Florentinus, Ludouicii XIII Regis / Christianissimi Jngeniosus hos Ar- / chitecturæ Portiqus Jnuenit, Ao j63j ; sur la plinthe du pilastre droit : Bosse Fecit ; en haut à droite, le n° : I. Dans la marge inférieure : A Paris chez Melchior Tauernier, Graueur et Imprimeur du Roy pour les Tailles douces, demeurant en L’Iisle du Palais, sur le quay qui regarde la Megisserie a l’Espic dor. j63j. / Auec Priuillege du Roy

Bibliothèque nationale de France

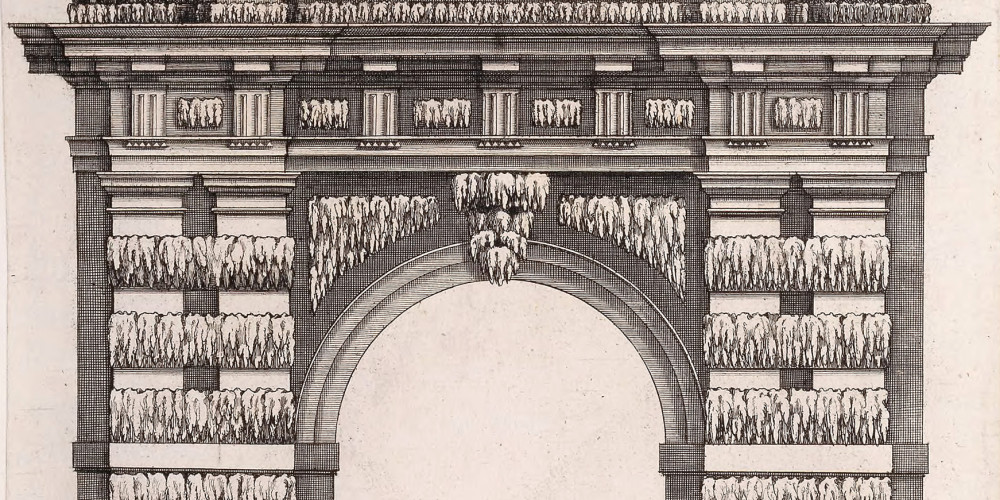

Portique à congélations pour l’entrée d’une grotte

Portique composé pour l’entrée d’une grotte, dont il semble que les Francini aient introduit le goût en France, sommé d’un visage humanoïde tout en concrétions.

Alessandro Francini, frère de Tommaso, naturalisé français en 1603, mort en 1648, avait la charge de l’entretien des eaux et fontaines du château de Fontainebleau. Il est l’auteur de ce Livre d’architecture, publié en 1631 (puis réédité en 1640) par Melchior Tavernier, dont les planches sont gravées par Abraham Bosse. Même si le nom de ce dernier n’apparaît que sur la planche du frontispice, et que celui de Melchior Tavernier figure sur toutes les autres (il y a quarante planches avec le frontispice) soit avec son seul excudit, soit, pour les planches II et IV, avec la mention qu’il en est le graveur, il n’y a guère de doute que Bosse soit l’auteur de toutes les planches, le rôle de Tavernier se réduisant sans doute à la direction du travail.

En haut à droite, le n° : XVII. Dans la marge inférieure : A. Francini jnuentor - Tauernier ex.

Bibliothèque nationale de France

Cheminée ornée d’un tableau représentant Minerve et Vénus

Les conditions de la réalisation de cet ouvrage, gravé par Bosse d’après des dessins de Jean Barbet (vers 1605 - avant 1654), sont bien documentées puisque, a priori, comme le rappelle Emmanuel Coquery, “c’est le seul recueil français d’ornements de cette époque dont on ait encore le marché”. Cette pièce d’archives, datée du 25 février 1630, mentionne que Barbet s’engage à travailler pendant deux ans pour Tavernier à la réalisation de dessins qui lui seront commandés. “Le jeune architecte sera logé et nourri par l’éditeur, payé sur deux ans six cent cinquante livres [...].”

Ce document [...] montre le rôle central des éditeurs dans l’initiative de nouvelles suites d’ornements. L’ouvrage porte une longue dédicace de l’auteur au cardinal de Richelieu, ainsi qu’un avertissement au lecteur particulièrement intéressant puisque Barbet précise : “Ayant passé quelque temps à desseigner ce qu’il y a de beau dans Paris, je me suis exercé depuis a faire ce petit Ouvrage, que je vous donne.” Il est donc probable que l’on puisse retrouver des exemples de ces cheminées dans des bâtiments parisiens. En 1630, date à laquelle Barbet commence à élaborer ce projet, il n’est pas encore l’architecte éminent qu’il sera peu d’années plus tard. Tout d’abord au service de Gaston d’Orléans à Blois dès 1636, Jean Barbet, accompagné de son frère Denis, travaille sur les chantiers de la ville de Richelieu aux côtés de Le Mercier. Il est alors “entrepreneur et architecte de Monsieur frère unique du Roy, et des bastiments de Richelieu” avant d’être nommé “architecte du Roy en Touraine”.

Plusieurs recueils offrant des projets de cheminées ont été publiés au 17e siècle, les plus célèbres restant sans conteste ceux de Jean Marot (Livre des cheminées, Paris, 1661) ou de Jean Lepautre (Cheminées à la moderne, Paris, 1661), mais il convient surtout de mentionner celui de Pierre Collot (Pièces d’architecture où sont comprises plusieurs sortes de cheminées, Paris, 1633, dessins gravés par Antoine Lemercier), particulièrement important et publié en 1633, soit la même année que celui de Barbet. E. Coquery souligne à ce titre “que le seul meuble qui soit vraiment considéré par la gravure est la cheminée”. Jean Barbet s’adjoint pour ce livre la collaboration d’Abraham Bosse, il est possible cependant que ce choix ait été fait par Tavernier, puisqu’il est le commanditaire de l’ouvrage et que Bosse gravait encore dans son atelier à cette date.

L’ouvrage contient cinq planches d’autels et douze planches de cheminées. Autels et cheminées sont, par nature, destinés à décorer des lieux au caractère bien différent, mais ils sont rassemblés dans ce même livre, sans aucune incompatibilité, car traités par Barbet avec la même opulence un peu ostentatoire. Ces cheminées monumentales au décor luxueux, parfois même exubérant, témoignent d’une influence encore très marquée par l’école de Fontainebleau. Les motifs architecturaux et ornementaux sont empruntés au répertoire antique mais interprétés dans le style bellifontain. Cartouches, guirlandes de fruits, cuirs enroulés encadrent sur le trumeau une peinture dont le sujet est, lui, emprunté à la Fable. Barbet, aidé par le talent de Bosse, nous offre ainsi au fil des planches la représentation d’un art aulique et érudit.

Il est plutôt difficile de trouver des exemples directement inspirés de ces estampes destinées à être une source de modèles pour des réalisations futures. On peut cependant citer des pièces assez proches au château de Cheverny, au château de Skokloster en Suède ou encore dans la ville même de Richelieu. Cependant, c’est sans doute au musée de Tours qu’est conservée la cheminée la plus proche de l’un des dessins de Barbet. Acquise en 1957, puis mise en place dans le salon Louis XIII du musée, elle a été réalisée au 17e siècle par un “hûchier” dont l’atelier n’a pu encore être localisé. Cette cheminée est dorée et peinte “au naturel”, afin d’affirmer la présence du décor anthropomorphe, constitué de cariatides engainées, et celle des guirlandes de fleurs et fruits, exécutées en surcharges sur des motifs de cuirs.

De nombreuses scènes d’intérieur gravées par Bosse sont infiniment précieuses, car elles nous offrent un témoignage de l’utilisation de ces cheminées dans le décor et dans la vie quotidienne avec un réalisme fidèle. On peut citer en particulier Les Femmes à table en l’absence de leurs maris, Le Bal, Le Toucher, Les Vierges folles et les Vierges sages.

L’ouvrage comporte un titre gravé, illustré d’un tabernacle orné de statuettes des vertus, à l’emplacement de la porte duquel on lit : LIVRE / D’ARCHITECTVRE, / d’Autels, / et de Cheminees / DEDIE A MONSEIGNEVR / l’Eminentissime / Cardinal / Duc de RICHELIEV, &c. / De l’inuention / Et dessin / de / I. BARBET / Graué à leau forte / Par A. Bosse / M. DC. XXXIII. Sur la plinthe : A PARIS. Au-dessous du tabernacle : auec Priuilege - du Roy. / Et se vend Chez l’Autheur en la vieille ruë - du Temple, proche la fontaine à limage N.re Dame / Et Chez M. Tauernier, en l’isle du Palais, au coin de la rue de Harlay.

En bas à gauche, le n° : 9

Bibliothèque nationale de France

Cheminée avec peinture de Vénus et l’Amour

Les conditions de la réalisation de cet ouvrage, gravé par Bosse d’après des dessins de Jean Barbet (vers 1605 - avant 1654), sont bien documentées puisque, a priori, comme le rappelle Emmanuel Coquery, “c’est le seul recueil français d’ornements de cette époque dont on ait encore le marché”. Cette pièce d’archives, datée du 25 février 1630, mentionne que Barbet s’engage à travailler pendant deux ans pour Tavernier à la réalisation de dessins qui lui seront commandés. “Le jeune architecte sera logé et nourri par l’éditeur, payé sur deux ans six cent cinquante livres [...]. Ce document [...] montre le rôle central des éditeurs dans l’initiative de nouvelles suites d’ornements”.

L’ouvrage porte une longue dédicace de l’auteur au cardinal de Richelieu, ainsi qu’un avertissement au lecteur particulièrement intéressant puisque Barbet précise : “Ayant passé quelque temps à desseigner ce qu’il y a de beau dans Paris, je me suis exercé depuis a faire ce petit Ouvrage, que je vous donne.” Il est donc probable que l’on puisse retrouver des exemples de ces cheminées dans des bâtiments parisiens. En 1630, date à laquelle Barbet commence à élaborer ce projet, il n’est pas encore l’architecte éminent qu’il sera peu d’années plus tard. Tout d’abord au service de Gaston d’Orléans à Blois dès 1636, Jean Barbet, accompagné de son frère Denis, travaille sur les chantiers de la ville de Richelieu aux côtés de Le Mercier. Il est alors “entrepreneur et architecte de Monsieur frère unique du Roy, et des bastiments de Richelieu” avant d’être nommé “architecte du Roy en Touraine”.

Plusieurs recueils offrant des projets de cheminées ont été publiés au 17e siècle, les plus célèbres restant sans conteste ceux de Jean Marot (Livre des cheminées, Paris, 1661) ou de Jean Lepautre (Cheminées à la moderne, Paris, 1661), mais il convient surtout de mentionner celui de Pierre Collot (Pièces d’architecture où sont comprises plusieurs sortes de cheminées, Paris, 1633, dessins gravés par Antoine Lemercier), particulièrement important et publié en 1633, soit la même année que celui de Barbet. E. Coquery souligne à ce titre “que le seul meuble qui soit vraiment considéré par la gravure est la cheminée”. Jean Barbet s’adjoint pour ce livre la collaboration d’Abraham Bosse, il est possible cependant que ce choix ait été fait par Tavernier, puisqu’il est le commanditaire de l’ouvrage et que Bosse gravait encore dans son atelier à cette date.

L’ouvrage contient cinq planches d’autels et douze planches de cheminées. Autels et cheminées sont, par nature, destinés à décorer des lieux au caractère bien différent, mais ils sont rassemblés dans ce même livre, sans aucune incompatibilité, car traités par Barbet avec la même opulence un peu ostentatoire. Ces cheminées monumentales au décor luxueux, parfois même exubérant, témoignent d’une influence encore très marquée par l’école de Fontainebleau. Les motifs architecturaux et ornementaux sont empruntés au répertoire antique mais interprétés dans le style bellifontain. Cartouches, guirlandes de fruits, cuirs enroulés encadrent sur le trumeau une peinture dont le sujet est, lui, emprunté à la Fable. Barbet, aidé par le talent de Bosse, nous offre ainsi au fil des planches la représentation d’un art aulique et érudit.

L’ouvrage comporte un titre gravé, illustré d’un tabernacle orné de statuettes des vertus, à l’emplacement de la porte duquel on lit : LIVRE / D’ARCHITECTVRE, / d’Autels, / et de Cheminees / DEDIE A MONSEIGNEVR / l’Eminentissime / Cardinal / Duc de RICHELIEV, &c. / De l’inuention / Et dessin / de / I. BARBET / Graué à leau forte / Par A. Bosse / M. DC. XXXIII. Sur la plinthe : A PARIS. Au-dessous du tabernacle : auec Priuilege - du Roy. / Et se vend Chez l’Autheur en la vieille ruë - du Temple, proche la fontaine à limage N.re Dame / Et Chez M. Tauernier, en l’isle du Palais, au coin de la rue de Harlay.

En bas à gauche, le n° : 9

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

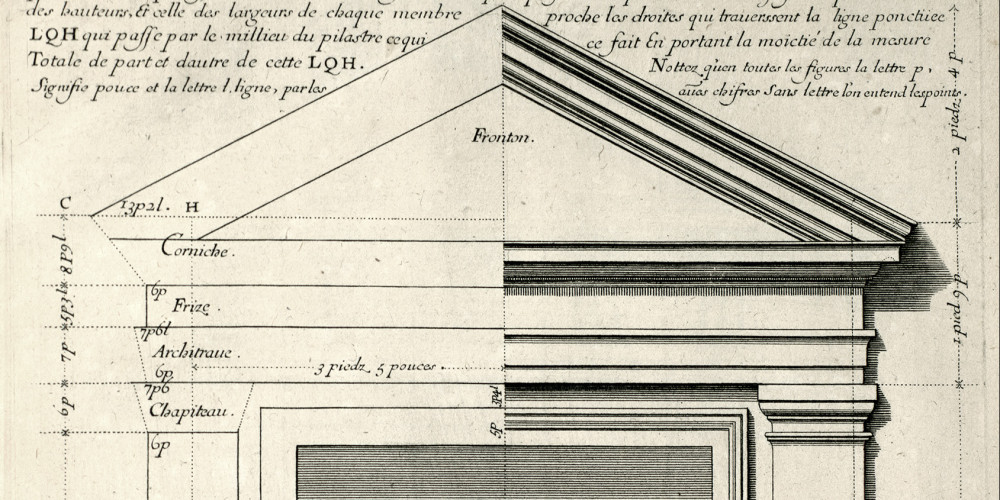

Porte d’ordre toscan

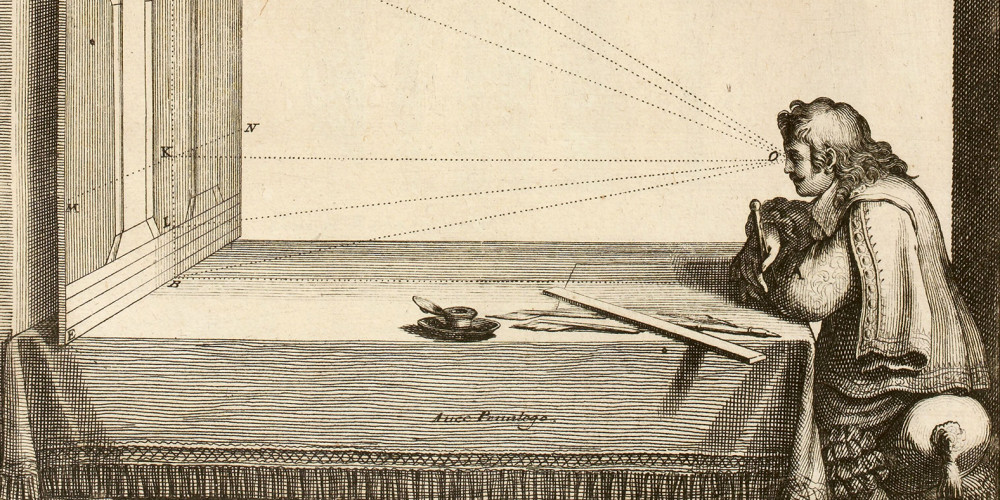

Après en avoir fait la requête aux académiciens, Bosse associe dès 1649 à ses leçons de perspective “ce qui concerne les cinq ordres de l’architecture antique”. Il est difficile de connaître le contenu exact de cet enseignement, mais il entend probablement résoudre deux difficultés qui se posent aux peintres : la première, celle de la représentation de l’architecture en géométral, qui implique la maîtrise des éléments de géométrie ; la seconde, celle de la représentation de l’architecture en perspective (notamment son rapport proportionné aux figures humaines qu’elle contient ou entoure), qui exige de la méticulosité mais est facilitée par le principe du devis arguésien. À nouveau, ce n’est pas comme un objet d’étude en soi, mais bien comme une “dépendance” de la perspective que Bosse inclut l’architecture dans son champ de compétence, comme il le fait consigner en 1651 dans sa lettre d’agrégation à l’Académie royale de peinture et de sculpture en tant qu’académicien honoraire.

Le premier recueil qu’il publie sur la question, en 1659, reprend très probablement des estampes utilisées pour ses cours à l’Académie. Il ne s’agit pas d’un traité mais d’un recueil d’estampes, et si le texte n’est pas exempt de quelques remarques sur le métier d’architecte ou le bon goût en architecture, Bosse entend avant tout, comme l’indique le titre de Représentations géométrales..., permettre la représentation perspective d’un objet dont les mesures et proportions géométrales sont aisées à connaître et qui, à cet égard, ne souffre pas l’approximation. Il donne ces mesures en pieds, dans le souci d’user d’une échelle de mesure familière aux praticiens, et dans l’idée de faciliter le travail du peintre, qui n’a ainsi qu’une seule échelle dans le tableau, pour les figures comme les architectures. Bosse rappelle en outre les proportions des ordres, le module de base étant ici, comme souvent, le diamètre de la colonne, subdivisé en parties. Mais si l’articulation entre les deux systèmes de mesure est énoncée – un diamètre de colonne vaut 1 pied ou 12 pouces –, leur lien logique demeure un peu flou.

En haut au centre en lettres gravées : Vous connoistrez q’ven cette porte d’Ordre TOSCAN, jen ay laissé une moictie seulement Ebauchée, afin / que les mesures parussent auec moins de confusion, cest pourquoy sur la ponctuée ABC, jay marqué les mesures / des hauteurs, Et celle des largeurs de chaque membre proche les droites qui trauerssent la ligne ponctüee / LQH qui passe par le millieu du pilastre ce qui ce fait En portant la moictié de la mesure / Totale de part et dautre de cette LHQ. Nottez qu’en toutes les figures la lettre p. / signifie pouce et la lettre l. ligne, par les au(tr)es chiffres sans lettre l’on entend les points. En bas au centre : Par A. Bosse en lisle du Palais vis a vis le Quay de la megisserie. Et plus loin à droite : Auce [sic] Priuilege 1659. En haut à droite : 2.

Bibliothèque nationale de France

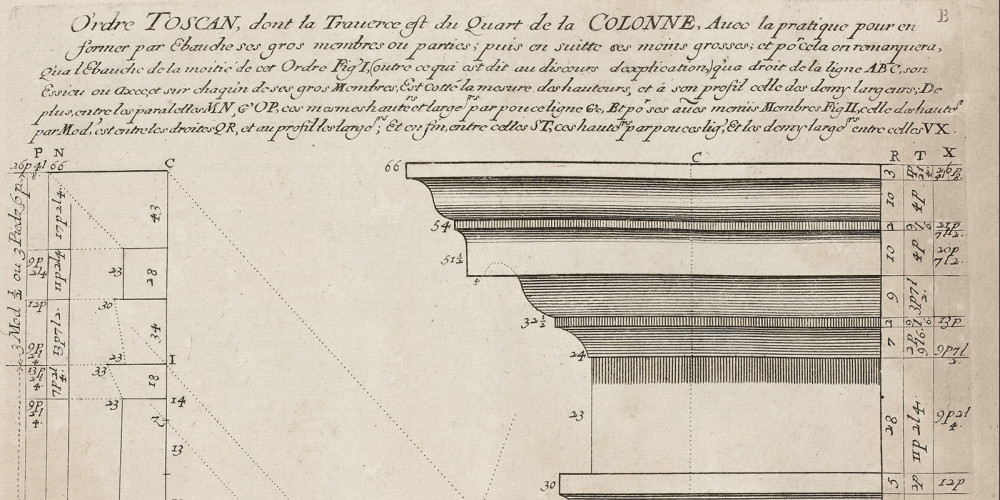

Ordre Toscan, dont la traverse est du quart de la colonne

Cherchant à mettre au point la méthode de représentation la plus universelle possible, Abraham Bosse s’attache, par ce nouveau traité sur les ordres, à combler la faiblesse de la méthode qu’il avait donnée en 1659 dans ses Représentations géométrales..., à articuler en fait de manière beaucoup plus aboutie système de proportions et système de mesure, comme il apparaît à la comparaison des estampes consacrées à l’ordre toscan dans les le traité de 1659 et 1664. Bosse propose en effet une méthode identique à celle qu’il a élaborée pour les figures humaines, ces deux “dépendances” de la perspective se trouvant, à l’évidence, unies sous une seule pratique. Il présente ainsi pour chaque ordre deux types d’échelle, une échelle de proportions, d’une part, en modules et parties (figure 1 de l’estampe sur l’ordre toscan), d’autre part, une échelle de mesure géométrale en pieds, le pied autorisant surtout les représentations proportionnées des menues parties (ce qu’illustre notamment la représentation du chapiteau et de l’entablement dorique). Bosse s’assure du passage aisé de l’un à l’autre des systèmes, par la mention de leurs équivalences (ainsi, le fût de la colonne de l’ordre toscan se voit annoté 12 Modulles 12 parties ou 12 Piedz 4 pouces 9 lignes ; et les colonnes à droite de l’estampe, l’une exprimée en modules, l’autre en pieds). Grâce à ce système, pour représenter correctement une architecture dans un tableau, un peintre usera des mesures géométrales pour insérer l’architecture dans le devis arguésien et la proportionner à tout le reste, des modules et, à nouveau, des “essieux” pour aller plus vite (puisque la perspective conserve les rapports entre les hauteurs et la symétrie), des mesures à nouveau pour proportionner les détails.

En haut : O’rdre TOSCAN, dont la Traverce est du Quart de la COLONNE, Auec la pratique pour en / former par Ebauche ses gros membres ou parties ; puis en suitte ses moins grosses ; et po(u)r cela on remarquera, / Qu’a l’Ebauche de la moitié de cet Ordre Fig I, (outre ce qui est dit au discours dexplication) qu’a droit de la ligne ABC, son / Essieu ou Axce, et sur chaqun de ses gros Membres, Est cotté la mesure des hauteurs, et à son profil celle des demy largeurs ; De / plus entre les paralelles MN, OP, ces mesmes hautrs et largrs par pouce ligne L, & pour ses autres menüs Membres Fig II, celle des hauteurs / par Mod(ules) est entre les droites QR, et au profil les largrs ; Et enfin, entre celles ST, ces hauteurs par pouces lignes, Et les demy largrs entre celles VX.

Estampe marquée B en haut à droite

Bibliothèque nationale de France

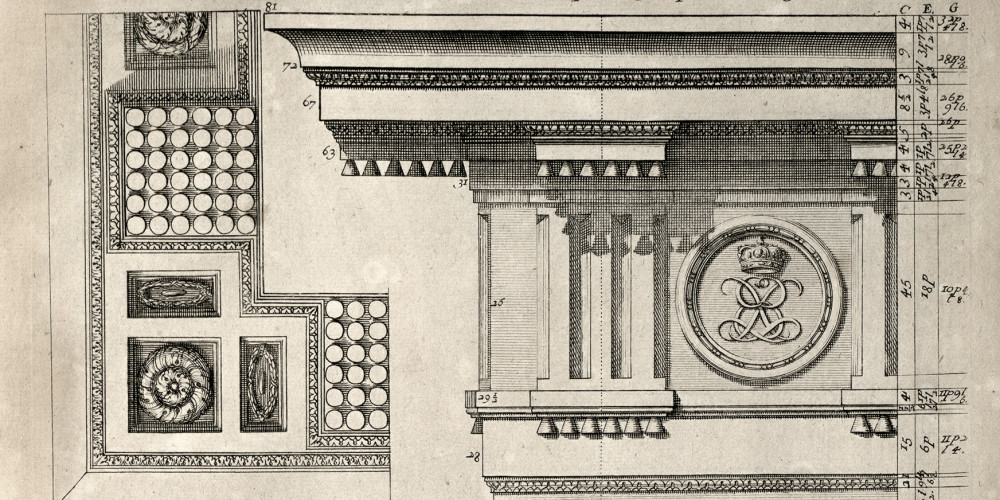

Autre ordre dorique

Cherchant à mettre au point la méthode de représentation la plus universelle possible, Abraham Bosse s’attache, par ce nouveau traité sur les ordres, à combler la faiblesse de la méthode qu’il avait donnée en 1659 dans ses Représentations géométrales..., à articuler en fait de manière beaucoup plus aboutie système de proportions et système de mesure, comme il apparaît à la comparaison des estampes consacrées à l’ordre toscan dans les le traité de 1659 et 1664. Bosse propose en effet une méthode identique à celle qu’il a élaborée pour les figures humaines, ces deux “dépendances” de la perspective se trouvant, à l’évidence, unies sous une seule pratique. Il présente ainsi pour chaque ordre deux types d’échelle, une échelle de proportions, d’une part, en modules et parties (figure 1 de l’estampe sur l’ordre toscan), d’autre part, une échelle de mesure géométrale en pieds, le pied autorisant surtout les représentations proportionnées des menues parties (ce qu’illustre notamment la représentation du chapiteau et de l’entablement dorique). Bosse s’assure du passage aisé de l’un à l’autre des systèmes, par la mention de leurs équivalences (ainsi, le fût de la colonne de l’ordre toscan se voit annoté 12 Modulles 12 parties ou 12 Piedz 4 pouces 9 lignes ; et les colonnes à droite de l’estampe, l’une exprimée en modules, l’autre en pieds). Grâce à ce système, pour représenter correctement une architecture dans un tableau, un peintre usera des mesures géométrales pour insérer l’architecture dans le devis arguésien et la proportionner à tout le reste, des modules et, à nouveau, des “essieux” pour aller plus vite (puisque la perspective conserve les rapports entre les hauteurs et la symétrie), des mesures à nouveau pour proportionner les détails.

En haut : Autre Ordre Dorique, la Traverse du quart de la Colonne, â costé est une autre composition de traverse : Icy ajousté a cète Colonne, la Base que plusieurs nomment Attique./ A costé droit de la Traverse de cet Ordre est palcé le plat-fonds de son Larmier et ces Ornements./ Les chifres qui sont â costé gauche de la dite traverse entre les lignes â Plomb ABC, sont les Mesures des hauteurs par parties de Module, et au Profit dicelle des demy largeurs entre celles DE, soit les hauteurs par Pied po’ et li puis FG les demy largeur.

Estampe marquée D en haut à droite : ordre dorique

Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

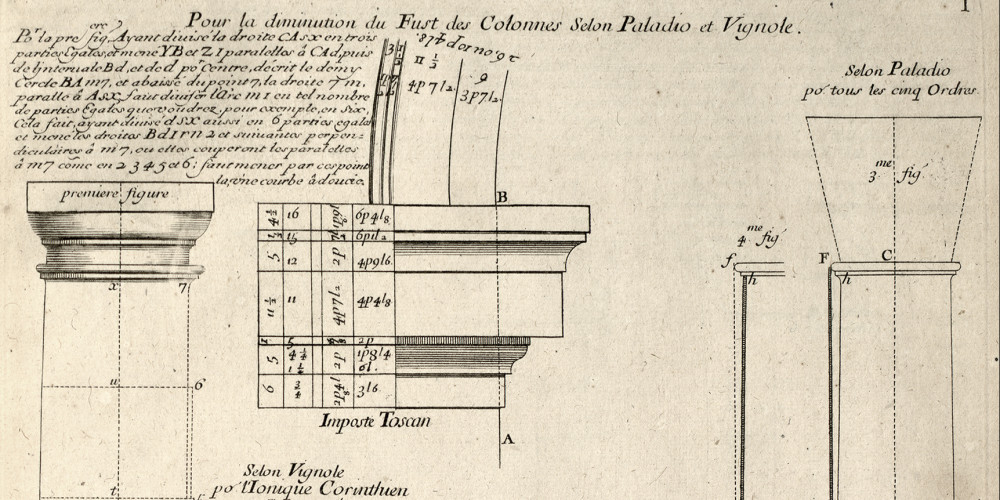

Pour la diminution du fût des colonnes selon Palladio et Vignole

Cette juxtaposition de la diminution du fût des colonnes selon Vignole et Palladio illustre les ambitions de Bosse en matière d’architecture. Si sa faveur va sans doute à Palladio – la lettre au bas de l’estampe mentionne ainsi que Vignole donne un renflement supérieur à la base du fût, ce qui, précise Bosse, se voit dans des antiques comme dans Vitruve mais “n’est pas mon goust d’a présent” –, il s’agit moins ici de trancher une question théorique, notamment sur le niveau du fût à partir duquel il convient de renfler, que d’expliquer comment tracer géométriquement ces profils. Cette estampe montre l’attachement de Bosse à la résolution de tracés géométriques complexes en architecture, comme il le fit pour le tracé des volutes des chapiteaux ioniques en décembre 1662 ou le tracé des arcs rampants en 1661, et à nouveau en 1672, en association avec Philippe de La Hyre.

Le traité de Bosse – en partie en raison de son absence de positionnement théorique – et cette estampe en particulier sont attaqués par Grégoire Huret le 10 décembre 1664 dans La Règle précise pour décrire le profil élevé du fust des colonnes... et défendus dans un compte rendu du Journal des savants du 2 mars 1665, qui mêle à la question du tracé géométrique celle des pratiques préférables. Huret, confie l’auteur du Journal, “reprend avec raison la mauvaise construction de ceux qui enflent leurs colonnes au tiers de leur hauteur, car les colonnes étant ainsi enflées semblent creuser à l’endroit de ce renflement sous la force du poids qu’elles soutiennent. Mais il commence mal à propos leur rétrécissement dès le pied. Car si le premier défaut les fait paraître en fuseau et comme crevant sous le faix qu’elles soutiennent, le second les fait paraître en quille et comme si elles s’entrouvraient par le pied par le poids dont elles sont chargées. [...] Si on veut décrire le profil des colonnes, il faut des règles fermes et dont on trouve plusieurs moyens justes et faciles chez les géomètres, particulièrement dans l’organe de Scholm. [...] Monsieur Bosse en a gravé la figure dans un livre d’architecture qu’il va mettre au jour”. L’estampe mentionnée, la seconde de Bosse sur cet objet, est probablement celle numérotée XXXIII dans son second traité d’architecture de 1664, présentant, à la demande de François Blondel, un tracé au compas de la ligne qui forme le fût des colonnes, avec une diminution de la largeur à partir du tiers de leur hauteur suivant un profil elliptique.

En haut au centre : Pour la diminution du Fust des Colonnes selon Paladio et Vignole. En bas à droite : auec Priuilege. L’estampe présente quatre figures entre lesquelles est réparti un texte explicatif assez important en lettres gravées. Estampe marquée I en haut à droite

Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Calcul de l’assiette d’un portail d’église d’ordre corinthien

Si Bosse publie deux traités d’architecture en 1664, ils sont d’une nature différente. Autant les Ordres de colonnes... s’inscrivent encore pour l’essentiel dans la lignée des Représentations géométrales... de 1659, faisant avant tout de l’architecture un objet à représenter, une “dépendance” de la perspective qui intéresse les peintres, autant celui-ci entend aussi illustrer plusieurs belles particularités, s’intéressant plus directement tant aux principes de l’architecture qu’aux pratiques du métier d’architecte. Opportunément dédié à Colbert, qui vient tout juste d’accéder à la Surintendance des bâtiments du roi, ce traité entend attirer l’attention de celui-ci sur le bon ordre à tenir pour mener un chantier, et surtout sur la nécessaire maîtrise du géométral et du perspectif par un architecte, dans un souci d’économie. Trop d’architectes, déclare Bosse, faute de maîtriser le dessin et de pouvoir ainsi être assurés que l’œuvre qu’ils ont dessinée fera l’effet qu’ils désirent, font construire des bâtiments si peu satisfaisants à l’œil (disproportions, méconnaissance des corrections d’optique...) qu’ils seraient parfois “contraints de les détruire”.

Important texte explicatif en lettres gravées débutant par : Vous auez icy l’assiette d’un Portail dEglise d’vn Ordre Corinthien, de la pensée de feu Mr Desargues...

Estampe numérotée en haut à droite : XLIII.

Bibliothèque nationale de France

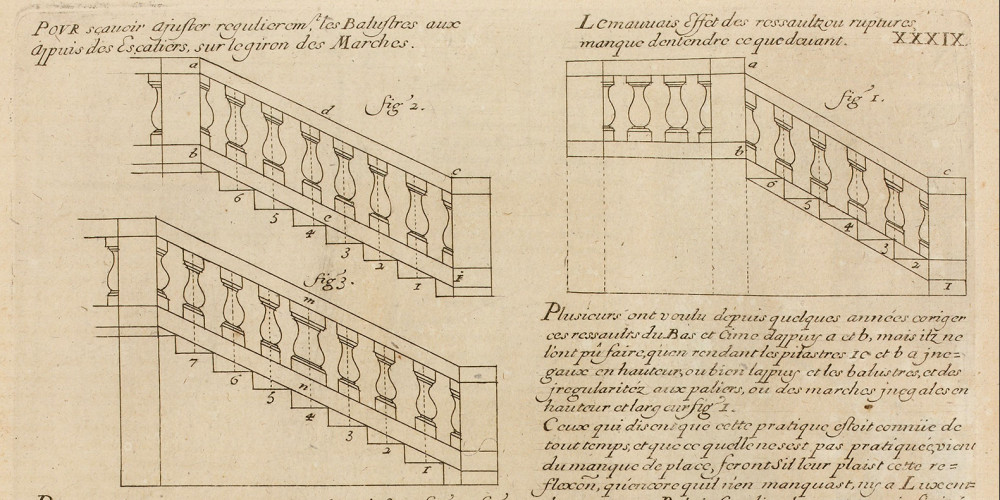

Pour savoir ajuster régulièrement les balustres aux appuis des escaliers

Dans cette estampe, Bosse explique qu’il faut savoir dessiner les plans, profils et élévations d’un bâtiment en géométral, en choisissant une échelle sensible (par exemple, un pouce pour un pied), puis considérer l’effet de ces figures en les regardant d’un seul œil, des divers points d’observation possibles, de face, de côté, de près, de loin, à une distance et élévation d’œil proportionnées à celles selon lesquelles le bâtiment pourra être vu une fois réalisé. Il faut alors corriger les effets désagréables des diverses saillies sur l’ensemble du monument. En procédant de la sorte, l’architecte sera assuré que le bâtiment, une fois exécuté, fera l’effet désiré.

Très important texte en lettres gravées qui enserre les quatre figures, débutant en haut à gauche par : POVR scauoir ajuster regulierem(en)t les Balustres aux / appuis des Escaliers, sur le giron des Marches ; et en haut à droite : Le mauvais Effet des ressaultz ou ruptures / manque dentendre ce que deuant.

Estampe numérotée en haut à droite : XXXIX

Bibliothèque nationale de France

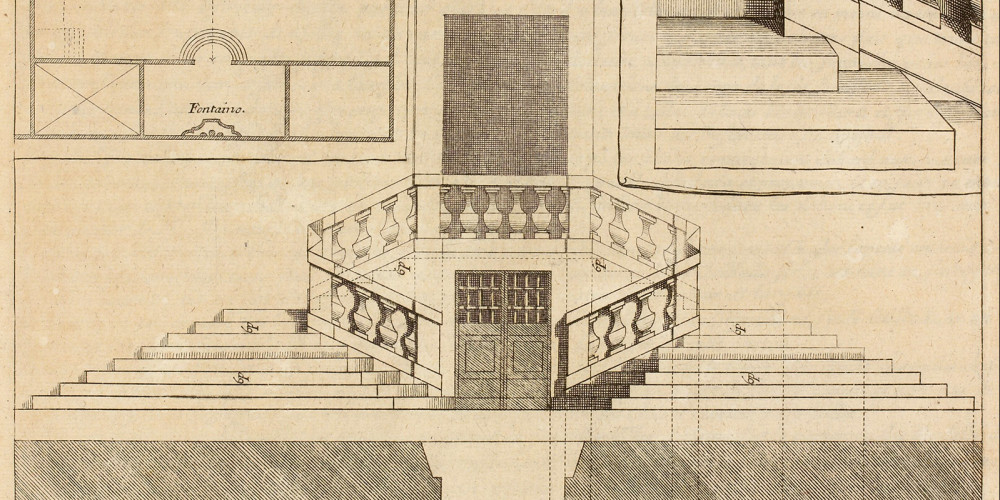

L’art de construire les escaliers d’honneur : le perron du château de Vizille

Dans son éternel souci de réformer les pratiques fautives (tel le mauvais ajustement des balustres sur les appuis d’escalier corrigé au haut de la planche 39), Bosse consacre plusieurs estampes du traité de 1664 à l’art de construire les escaliers d’honneur, s’appuyant à l’occasion sur les réalisations architecturales et stéréotomiques de Desargues (ici le perron du château de Vizille). Desargues fut le premier, selon le témoignage de François Blondel, à donner un tracé dont le résultat supprimait les ressauts de rampe et les irrégularités qui en résultaient. Bosse cherche, par ces estampes et leurs commentaires, à attirer l’attention sur un morceau d’architecture aussi essentiel que délicat, dans lequel Desargues a particulièrement ouvré, et dont les irrégularités, trop fréquentes à son goût, nuisent au prestige d’un lieu. Il mentionne les défauts nombreux de l’escalier du palais Cardinal dans la lettre au bas de la planche 39, ayant “crainte que l’on ne continuât de commettre de semblables fautes aux grands bâtiments qui se font à présent”, en fait au Louvre.

Fort de son intérêt pour l’économie des chantiers et la rationalisation des pratiques, Bosse revient sur ce point dans une lettre à Colbert en 1666 : “Il faut que les ornements d’architecture d’autour ou d’alentour du noyau d’un escalier à jour, s’entresuivent et continuent en toute régularité naturelle, sans variation de parallélisme le long des rampes, et sans que les piliers ou pilastres des angles, élévation d’appui et balustres, soient différents en hauteur, ni celle des marches et leur giron en largeur, ni même que les paliers ou repos soient en aucune façon irréguliers, et enfin que les plafonds et voûtes d’au-dessus suivent tous la même régularité et entresuitte du bas. Et comme cette erreur s’est en quelque sorte rendue familière aux ouvriers, sur lesquels des architectes peu curieux se reposent souvent et qui veulent les autoriser, il n’y a qu’à voir les degrés de Luxembourg, du Palais-Royal, et autres, où ces erreurs sont à l’excès.”

En haut au centre : Perron fait en l’année 1653 dans la Grande Court du Ch(âte)au de Vizile en dAuphiné pres de / Grenoble, appartenant à Monseigneur le Duc de lEdiguieres., suivi d’un court texte en lettres gravées sur une colonne au centre entre les figures. Au bas à droite : Auec Priuillege.

Estampe numérotée en haut à droite : XL.

Bibliothèque nationale de France

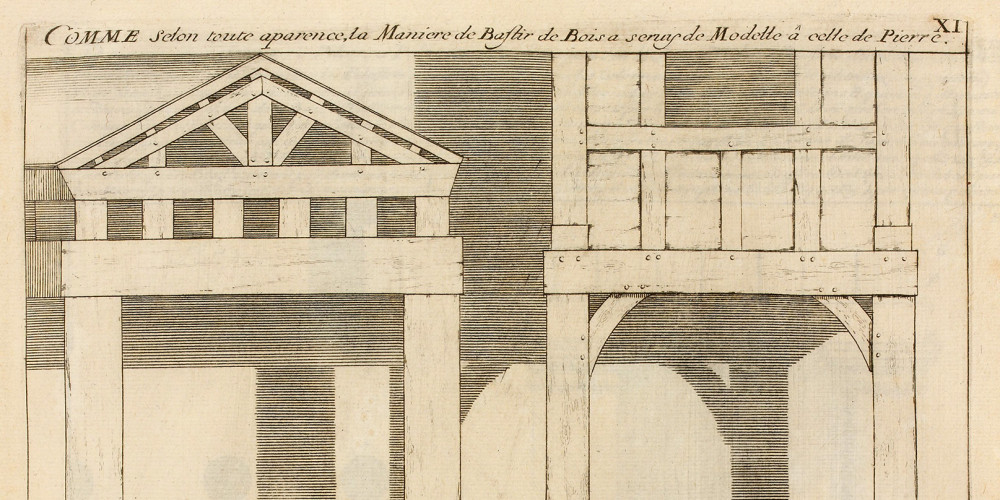

L’origine du temple grec selon Vitruve

Après avoir explicité, en 1642, l’architecture dans sa dimension stéréotomique comme application directe de la géométrie des coniques, après en avoir maîtrisé les dimensions géométrales et les proportions pour la représenter en perspective dans les années 1640 et 1650, Bosse propose, au fil des estampes de son second traité de 1664, des réflexions ponctuelles sur la théorie et la pratique architecturales. Si elles demeurent éparses et ne s’inscrivent dans aucune ambition théorique générale, elles font assez souvent écho au Parallèle de l’architecture antique avec la moderne avec un recueil des dix principaux autheurs qui ont écrit des cinq ordres..., publié par Roland Fréart de Chambray en 1650. La proximité des positions des deux hommes, dont on connaît les relations dans les années 1640, apparaît dans leur défense commune du respect rigoureux des modèles antiques ou leur condamnation de l’invention en architecture, jugeant ainsi bien inutile d’ajouter de nouveaux ordres à la perfection des trois ordres dorique, ionique et corinthien. Ces remarques théoriques de Bosse témoignent aussi de sa connaissance des grands traités d’architecture (Vitruve, Vignole, Scamozzi, Palladio...).

Dans la présente estampe (en haut), il reprend à son compte et illustre même l’origine du temple grec telle qu’elle est exposée par Vitruve, où les formes architecturales (ainsi “la succession des métopes et des triglyphes”) auraient une origine naturelle, celle de leur matériau originel, le bois.

En haut : COMME selon toute aparence la Maniere de Bastir de Bois a servy de Modelle à celle de Pierre. Un texte en lettres gravées est inséré au milieu de l’estampe séparant les deux figures du haut de celles du bas.

Estampe numérotée en haut à droite : XI

Bibliothèque nationale de France

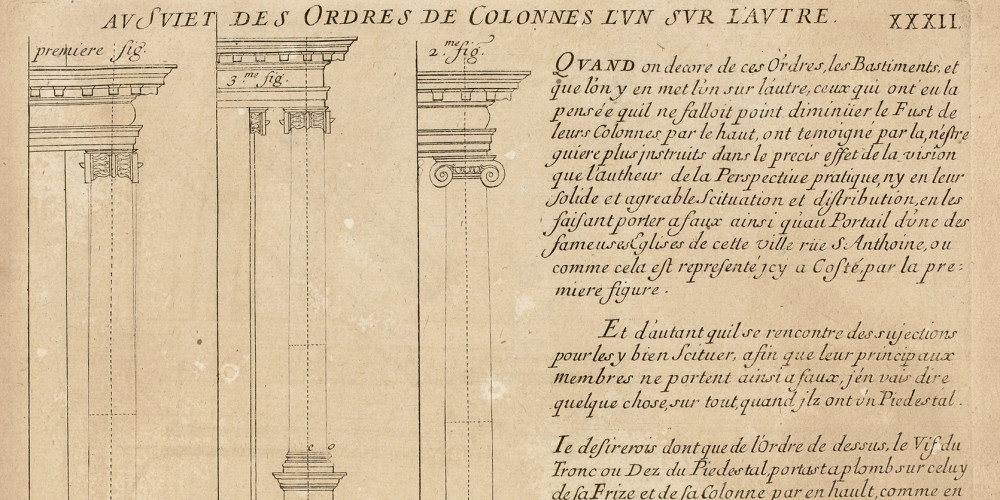

Au sujet des ordres de colonnes l’un sur l’autre

Parmi les remarques sur les pratiques architecturales que Bosse vient à formuler en 1664, la question de la superposition des ordres, à laquelle la présente estampe est consacrée, témoigne de sa volonté de développer des usages raisonnables en architecture. D’une part, il énonce un ensemble de conseils qui relèvent de sa prise en compte du processus de la vision : il convient ainsi de diminuer les colonnes dans leur partie supérieure, d’augmenter le socle de l’ordre supérieur, de varier les saillies selon leur hauteur par rapport à l’élévation de l’œil. Il souligne d’autre part que les ordres doivent être superposés bien à-plomb, condamnant à cet égard la façade de l’église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris, dont les colonnes du second niveau portent à faux. Il règle ainsi quelque peu leurs comptes aux architectes jésuites avec lesquels Desargues entra en conflit en 1642.

Bosse prend enfin soin, dans cette planche et dans sa lettre, de distinguer, comme toujours, ce qui est fondé en raison de ce qui relève de l’opinion ou du goût : aussi ne présente-t-il que comme un avis sa suggestion de ne mettre des piédestaux ni aux ordres du second niveau ni dans les façades, mais de les réserver aux espaces intérieurs. De même, en ce qui concerne le choix des ordres lorsqu’ils sont superposés, il note : “Il me semble qu’un seul est plus beau et plus noble, mais comme quelques fois, on est obligé d’y en mettre, je crois que deux suffiraient pourvu que le plus matériel soit dessous.”

En haut au centre : AU SVIET DES ORDRES DE COLONNES L’VN SVR L’AVTRE. Suivi d’un long texte explicatif sur une colonnes à droite occupant la moitié de l’estampe en largeur et en bas sur toute la largeur.

Estampe numérotée en haut à droite : XXXII

Bibliothèque nationale de France

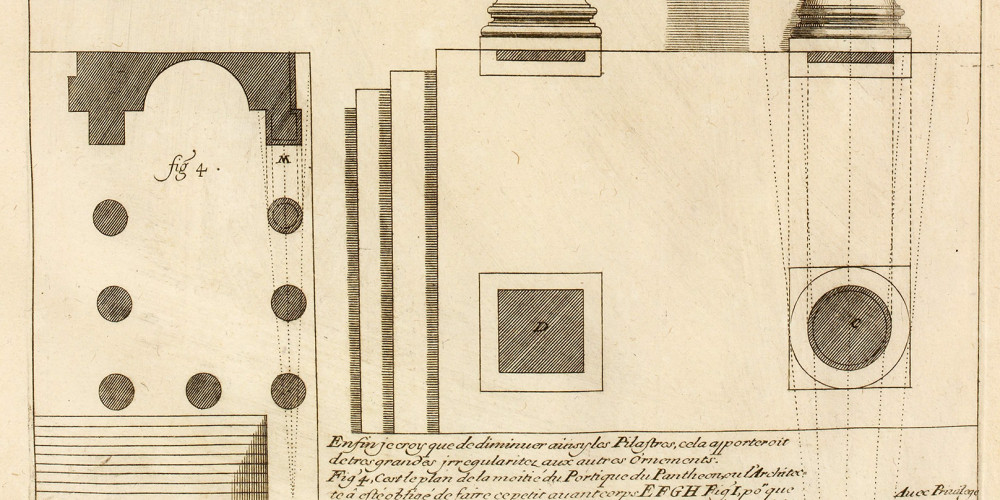

Différence entre colonnes à piliers et pilastres

Si les apports de Bosse à la théorie de l’architecture en 1664 sont ponctuels, ils visent à refonder la pratique architecturale en France sur des bases raisonnables et à ne jamais omettre le rôle du regard. Bosse consacre ainsi une estampe à l’erreur qui consiste, à ses yeux, à diminuer les pilastres comme les colonnes : la vision fait qu’il ne faut pas les diminuer derrière les colonnes puisque celles-ci les couvrent. Il revient du même coup sur le bon usage des pilastres : autant on les disposera dans les espaces intérieurs (fig. 3 de l’estampe), autant on évitera de les utiliser à la place des colonnes (car un pilastre prend plus de place et ôte du jour) ou de les placer derrière celles-ci, à moins de faire un avant-corps (fig. 4 et 1 de l’estampe).

Texte explicatif gravé en haut et au bas de l’estampe débutant par : Diference de COLONNES a Piliers et Pilastres, et des remarques sur la scitua(ti)on de ces Pilastres derriere les Colonnes...

Estampe numérotée en haut à droite : XII

BnF, bibliothèque de l’Arsenal, FOL-S-1612

Bibliothèque nationale de France; 2004