-

Album

AlbumLa miniature flamande en 20 images

-

Article

ArticleUn contexte favorable

-

Article

ArticleLes lieux de production

-

Article

ArticleMécènes et commanditaires

-

Album

AlbumL’essor d’une littérature profane à la cour de Bourgogne

-

Article

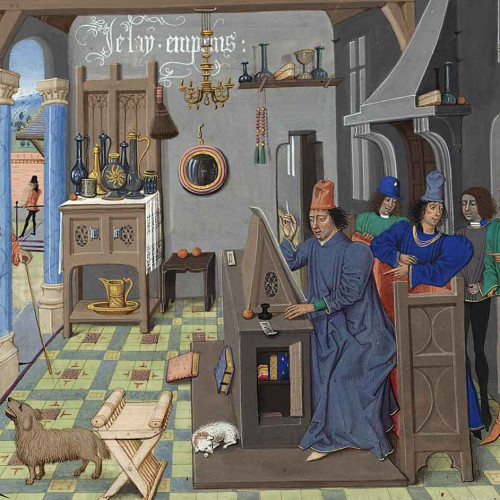

ArticleDans l’atelier d’un maître flamand

-

Album

AlbumL’art des miniaturistes flamands

-

Article

ArticleL’art de la grisaille

-

Article

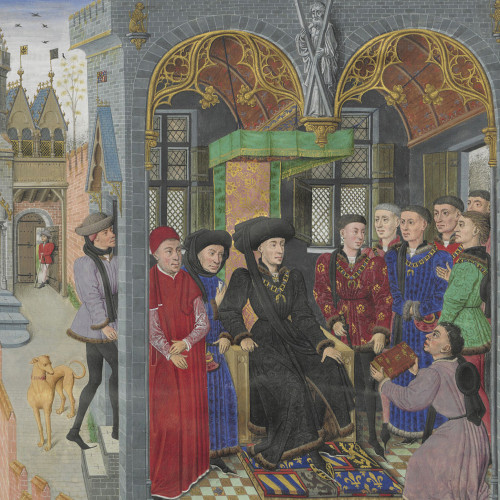

ArticleScènes de dédicace

-

Article

ArticleDes drôleries plein les marges

-

Article

ArticleL’héraldique à son apogée : Armoiries, devises et emblèmes

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterJean Froissart, Chroniques

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLa légende médiévale d'Alexandre le Grand : Livre I

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLa légende médiévale d'Alexandre le Grand : Livre II

-

Livre à feuilleter

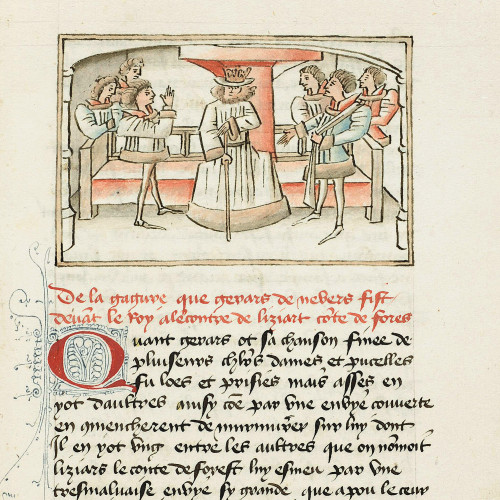

Livre à feuilleterLe Roman de Gérard de Nevers

Des drôleries plein les marges

Rapide floraison d’un genre anticonformiste

Dans les manuscrits flamands, des motifs profanes et humoristiques, organisés à l’origine à partir des initiales, se multiplient à l’extérieur du texte et de son illustration. Autrefois simples prolongements des lettrines, les décorations marginales se peuplent d’animaux, de monstres, d’anthropomorphes et d’hybrides inspirées des exempla et de la culture populaire. Ces gloses des scènes à pleine-page font la part belle aux bêtes de toutes sortes, considérées en tant que telles ou traitées comme reflets des comportements. Tout est retourné : le cerf poursuit le chasseur, les soldats en armure s’enfuient devant des escargots et l’âne enseigne les Écritures. Les gens d’église, les nobles, les bourgeois, les clercs, toutes les catégories sociales ou presque deviennent l’objet de moquerie, malmenées de manière crue ou métaphorique par une faune exubérante. Le but de ces satires parfois très virulentes est avant tout le plaisir et l’amusement. Provoquer le rire au dépens des autres et de soi-même.

Des drôleries plein les marges : Préparatifs de Médée pour rajeunir Éson

Avant d’être identifié comme Liévin Van Lathem par Antoine De Schryver, le miniaturiste de ce superbe manuscrit avait reçu le nom de Maître de la Conquête de la Toison d’or.

Ce codex est le plus raffiné des quatre copies du texte de Lefèvre parvenues jusqu’à nous. Datable de la seconde moitié du 15e siècle, il reste une des réalisations les plus originales et les plus importantes de Van Lathem. Étant donné l’intérêt de la cour de Bourgogne pour l’histoire ancienne et la mythologie, il n’est pas surprenant que Lefèvre ait dédié son texte, écrit aux environs de 1460, au duc Philippe. Celui-ci avait fondé l’ordre de la Toison d’or en 1430, incitant ses chevaliers à imiter l’exemple du héros grec Jason. Louis de Gruuthuse, propriétaire du manuscrit, avait lui-même été nommé chevalier en 1461. Le collier de l’ordre entoure ses armoiries. Une fois en possession de l’ouvrage, Louis XII, le roi de France, fit surpeindre les armes de Louis de Gruuthuse par les siennes. Dans l’explicit, il substitua son nom à celui du duc. La copie du texte est due à David Aubert, qui collabora également avec Van Lathem dans d’autres manuscrits réalisés pour Louis de Gruuthuse comme le Roman de Gillion de Trazegnies (Chatsworth, DC, ms. 7535).

L’histoire rappelle la légende grecque de Jason et des Argonautes, qui naviguèrent en mer Noire vers la Colchide pour s’emparer de la Toison d’or. La fille du roi de Colchide, l’ensorceleuse Médée, amoureuse de Jason, l’aida dans son entreprise. Dans la miniature, elle surprend Jason, célébrant ses noces avec Créüse, princesse de Corinthe. Médée, bafouée, arrive comme une furie, montée sur des dragons crachant des flammes, et tue à la fois Créüse et le fils de Jason. Van Lathem semble éprouver de la joie à l’évocation de cette scène dramatique mêlée de fantastique, dont les dragons colorés sont des acteurs singuliers.

Cependant, en dépit de l’attitude horrifiée des hôtes du banquet confrontés à l’apparition soudaine et incongrue de Médée, Van Lathem la dépeint plus en proie à une joie hystérique que menaçante. Elle paraît s’amuser.

Liés aux choses du corps, les sujets de nature sexuelle ou scatologique n’ont pas totalement disparu. Ce sont surtout les exhibitions anales qui gardent droit de cité. Des primates libidineux introduisent des soufflets dans le postérieur d’ours apeurés. D’autres se retournent de façon impudique pour s’offrir à la monte. Au même titre que l’agenouillement ou la jonction des mains, cette manière de se pencher sans défense renvoyait depuis le 13e siècle déjà à la notion évidente de soumission. Cette évocation paillarde tisse un lien immédiat et de façon à peine détournée avec l’homosexualité supposée des clercs, auxquels les singes ont longtemps été assimilés. Plaisanterie visuelle commune et largement répandue aux siècles précédents, la défécation demeure aussi une constante, ainsi qu’en témoigne par exemple ce singe capuchonné qui regarde hilare un jeune homme abaisser ses chausses pour se soulager dans l’exemplaire de l’Histoire de Jason de Raoul Lefèvre, enluminé vers 1470 pour le très pieux Louis de Gruuthuse. L’utilisation exacerbée de ce thème ne relève pas du blasphème. Au Moyen Âge, les excréments charriés au milieu des rues ne sont pas perçus comme sales ou scandaleux. Leur odeur est permanente dans les cités. Attitudes ambiguës, situations inconvenantes ou scabreuses, toutes ces obscénités bien présentes dans le langage culturel subsistent dans les manuscrits du comté de Flandre, mais se montrent désormais plus discrètes et se cachent derrière une abondance de comportements plus anodins.

La quête d’immortalité est aussi vieille que la littérature, de Gilgamesh à la pierre philosophale. Dans la légende, Médée manipule Éson pour le tuer en lui faisant croire qu’elle va le rajeunir. L’image, coupée en deux, qui donne à voir à la fois l’intérieur et l’extérieur, reflète la duplicité du personnage principal.

La fantasy est pleine de personnages, le plus souvent maléfiques, qui cherchent à rajeunir ou à obtenir l’immortalité. Voldemort maîtrise mieux la potion qu’Éson et sort en pleine forme du chaudron. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, Donovan est moins chanceux : buvant la mauvaise coupe, il connaît le même destin qu’Éson.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Des drôleries plein les marges : Bataille d’Auray (1364)

En 1341, la mort sans héritier direct du duc Jean III de Bretagne ouvre une guerre de succession où s’aiguise la rivalité entre Français et Anglais dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Une dernière bataille a lieu le 29 septembre 1364 à Auray. Elle oppose une armée anglo-bretonne aux ordres de Jean IV de Montfort à une force franco-bretonne soutenant de Charles de Blois. La victoire du parti pro-anglais établit Jean IV duc de Bretagne.

De nombreuses enseignes flottent au vent. Les archers anglais font peu de victimes et les chevaliers français avancent une hache à l’épaule. Plus loin, la mêlée des soldats.

Ces deux codices font partie d’un ensemble de quatre volumes des Chroniques de Jean Froissart (Paris, BnF, Mss, Français 2643-2646) réalisé pour Louis de Gruuthuse, dont les marques de propriété apparaissent en abondance dans les marges : son emblème la bombarde, sa devise plus est en vous parfois grattée et les initiales L et M retenues par un lacs pour Louis et Marguerite, son épouse. Bien que recouvertes par celles du roi Louis XII, qui entra à une époque indéterminée en possession de sa librairie, les armoiries de ce seigneur apparaissent par transparence dans les écus ou dans les oriflammes, à l’exception d’un écu de petite taille tenu par un singe assis au fol. 292 du premier volume (Paris, BnF, Mss, Français 2643).

Les miniatures des deux premiers volumes furent réalisées par Loyset Liédet et ses collaborateurs. Il y développe son style narratif très particulier. Ainsi, au fol. 292 du premier volume, illustrant la bataille d’Auray, dernière bataille de la guerre de succession de Bretagne dans le contexte plus large de la guerre de Cent Ans, on voit une troupe de soldats engagés dans un combat tandis que trois armées, représentées par des groupes compacts de casques derrière quelques chevaliers en pied, occupent presque tout l’espace d’un paysage profond à la ligne d’horizon haute et aux rochers quelque peu stéréotypés.

Les deux derniers volumes du Froissart de Louis de Gruuthuse (Paris, BnF, Mss, Français 2645-2646) ont été confiés à trois autres artistes brugeois : le Maître d’Antoine de Bourgogne, le Maître du Livre de prières de Dresde et le Maître de Marguerite d’York, qui ont pu travailler dans le même atelier. Le fait que Liédet ait assumé la réalisation de plus de soixante miniatures, alors que les trois autres enlumineurs ne s’en répartissent qu’une petite cinquantaine, atteste de la faculté de Liédet à s’adapter à des travaux de grande ampleur, nécessitant une force de travail et une rapidité d’exécution considérable. La datation généralement admise de ces miniatures se situe autour de 1470-1475. Mais le travail intensif qu’a fourni Liédet pour le duc de Bourgogne au début de cette période (soit au moins jusqu’en 1472) semble devoir repousser leur réalisation vers la fin de ces années.

Les décorations marginales des deux premiers volumes ont été réalisées sous la supervision de Liédet qui prend en charge les personnages et les animaux. D’après Ilona Hans-Collas et Pascal Schandel, les décorations végétales des miniatures à mipage du premier volume (Paris, BnF, Mss, Français 2643), ainsi que la totalité des encadrements du troisième volume (Paris, BnF, Mss, Français 2645), seraient l’œuvre d’un artiste qui a travaillé dans plusieurs manuscrits réalisés pour Louis de Gruuthuse, illustrés par le Maître de Marguerite d’York, tels une Cité de Dieu de saint Augustin (Paris, BnF, Mss, Français 17), un exemplaire de la première décade de Tite-Live traduite en français par Pierre Bersuire (Paris, BnF, Mss, Français 34), une Vie de saint Hubert d’Hubert le Prévost (Paris, BnF, Mss, Français 424) ou encore, un exemplaire contenant la Cité des dames et le Livre des trois vertus de Christine de Pizan (Paris, BnF, Mss, Français 1177). Cette collaboration avec un artiste actif dans l’atelier du Maître de Marguerite d’York montre que la division du travail est moins nette qu’il n’y paraît. Liédet a en effet pu sous-traiter le travail à cet artiste anonyme parce qu’il lui avait été recommandé par ses collaborateurs ordinaires.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Pourtant résolument anticonformiste et novateur, le genre ne durera que quelques décennies. Dès la fin du 14e siècle, la prolifération des végétaux supplante progressivement les drôleries animales ou humaines dans les codices originaires des Pays-Bas méridionaux. Peu à peu, les bordures des folios se couvrent d’antennes et de ramifications reliant entre elles des éléments floraux, des acanthes, des lianes, des pommes épineuses et des tiges qui s’associent et se mêlent pour suggérer une multitude de combinaisons possibles. Dans des mutations infinies d’emboîtements et d’entrelacs, les feuillages s’étoffent, s’allongent et tendent à recouvrir tout l’espace hors du texte. Cet écheveau de ramures bourgeonnantes entraîne progressivement la disparition des marginalia. Les figures s’effacent devant les plantes et les feuilles qui sourdent des initiales et des lettrines. Il existe, bien entendu, quantité de contre-exemples, mais la tendance est manifeste, notamment dans les livres d’heures et les psautiers où les figures grotesques préservaient pourtant de l’ennui et consolaient de l’aridité de la lecture.

Qu’est-ce qui entraîne la disparition progressive des drôleries dans les manuscrits produits aux Pays-Bas méridionaux ? Comment expliquer ce phénomène d’abandon ? En partie par la nature des textes illustrés. Le mécénat des ducs de Bourgogne correspond à l’émergence d’écrits jusque là moins diffusés ou peu illustrés. Même si les ouvrages de dévotion restent de mise, le monde laïc s’instruit alors dans des chroniques, des épopées, des romans ou des livres de voyage. Tous ces récits portent une part importante de merveilleux qui offrent alors aux miniaturistes un corpus d’êtres fabuleux qui n’a rien à envier aux bestiaires ou aux recueils de mirabilia.

À cela s’ajoute sans doute une autre explication liée aux critères de production : diversité des textes, méthodes de production, profil des lecteurs, critères purement esthétiques, évolution du goût… ont favorisé la banalisation puis la fin des drôleries.

Des drôleries plein les marges : Jason assailli par Butorus

Le manuscrit fut réalisé par un artiste exceptionnel qui travailla pour les deux derniers duc de Bourgogne, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Mais ce peintre actif à Anvers fut aussi sollicité par des seigneurs de la cour. Lieven Van Lathem illustra ainsi trois titres, dont celui-ci, pour Louis de Bruges, seigneur de Gruuthuse. Ce bibliophile, conseiller et diplomate, proche du pouvoir, détenteur de nombreuses charges, possédait après Philippe le Bon la plus grande bibliothèque où figuraient de nombreux titres en rapport avec l’Antiquité. Lui-même était chevalier de l’ordre de la Toison d’or et c’est fort logiquement que l’ « Histoire de Jason » rédigée à l’attention du duc figurait aussi dans sa collection, exécutée avec un luxe rivalisant avec les meilleures productions ducales.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Une tradition revisitée

Des drôleries plein les marges : Médée tuant le fils de Jason

L’histoire de Jason et des Argonautes est présente à la cour de Bourgogne bien avant l’institution de l’ordre de la Toison d’or. Dès 1393, Philippe le Hardi fait l’acquisition d’une tapisserie en deux pièces racontant les aventures de Jason et des Argonautes. Celles-ci constituent le début obligé de la plupart des versions de l’Histoire de Troie, chronique universelle et texte vedette de la production littéraire des années 1400.

La fondation de l’Ordre de la Toison d’or par Philippe le Bon en 1430, incitant ses chevaliers à imiter l’exemple du héros grec Jason, va insuffler un renouveau au roman antique et mettre l’épopée des Argonautes à la mode bourguignonne : ainsi l’Histoire de Jason, écrite par Raoul Lefèvre aux environs de 1460, et dédiée au duc Philippe le Bon. Le manuscrit que voici a été copié dix ans plus tard pour le bibliophile Louis de Bruges, lui-même élevé chevalier de la Toison d’Or en 1461. Les peintures sont dues à Lieven Van Lathem, un enlumineur très important à l’époque, qui livre ici une de ces réalisations les plus originales.

L’histoire rappelle la légende grecque de Jason et des Argonautes, qui naviguèrent en mer Noire vers la Colchide pour s’emparer de la Toison d’or. La fille du roi de Colchide, l’ensorceleuse Médée, amoureuse de Jason, l’aida dans son entreprise. Dans la miniature, elle surprend Jason, célébrant ses noces avec Créüse, princesse de Corinthe. Médée, bafouée, survient comme une furie, montée sur des dragons crachant des flammes, et tue à la fois Créüse et le fils de Jason.

Van Lathem se complait dans l’évocation de cette scène dramatique mêlée de fantastique, dont les dragons colorés sont des acteurs singuliers. Cependant, en dépit de l’attitude horrifiée des hôtes du banquet confrontés à l’apparition soudaine et incongrue de Médée, Van Lathem la dépeint plus en proie à une joie hystérique que menaçante.

Au sommet de sa fureur, Médée commet le geste ultime, massacrant ses enfants pour punir Jason de son infidélité. Les dragons qui entourent la sorcière disent la nature diabolique de son pouvoir, tandis que les gestes épouvantés du public, qui se cache sous la table ou saute par la fenêtre, rappellent l’effroi suscité par la magie lorsqu’elle est employée à des fins maléfiques. Comment, face à cette image, ne pas penser aux Noces Pourpres de Game of Thrones ? En plein banquet, la mort vient punir l’infidélité du héros (Robb Stark), qui voit sa femme et son enfant à naître massacrés sous ses yeux, avant d’être lui-même tué. Mais on ne tue pas toujours impunément un enfant innocent : Voldemort l’apprend à ses dépens au début de la saga Harry Potter.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Pour autant, plusieurs artistes et non des moindres échappent à cette banalisation. C’est le cas par exemple de Willem Vrelant, de Loyset Liédet, du Maître des Privilèges de Gand et de Flandre ou encore du Maître du Livre de Prières de Dresde. Chacun à sa manière poursuit la tradition. Chacun utilise et reprend des thèmes anciens, bien ancrés dans la culture médiévale depuis des siècles. Ils empruntent au monde de la nature et multiplient les scènes de chasse, l’affaitage des faucons et les serfs piégeant les oiseaux. Fidèles aux années précédentes, ils répètent les évocations courtoises et les anges en prière, sans oublier les musiciens dont une multitude de diables maltraitant leurs instruments. Mais ces images ont perdu leur subversion et leur face scandaleuse. Edulcoré de ses non-dits, le langage devient moins virulent, plus léché. Les arêtes se lissent.

Actif à Gand, puis à Anvers pour échapper à des règles de guilde jugées trop astreignantes, Liévin van Lathem est un des rares miniaturistes de l’époque, avec sans doute Nicolas Spierinck, à renouveler le genre. Van Lathem s’affranchit des codes et excelle dans la représentation d’anthropomorphes qui transgressent toutes les normes des espèces naturelles. Ses dessins donnent lieu à de véritables combats où les intervenants mordent et griffent leurs adversaires quand ils ne se retournent pas contre leurs propres membres. Souvent à corps d’oiseaux ou de reptiles, ses êtres dépassent les limites anatomiques ordinaires et en démultiplient les formes. Ils côtoient toutes sortes de dragons inquiétants aux teintes visqueuses, recouverts d’écailles et d’excroissances dentelées, dont les ailes aux membranes tendues évoquent celles des chauves-souris. Les faciès convulsés, les gueules béantes et tordues, les oreilles pointues ou dressées comme les ânes, tout est minutieusement réfléchi dans le dessein de susciter l’étonnement. En comparaison, les modèles des Maîtres de Guillebert de Mets ou du Maître de Marguerite d’York paraissent presque fades.

Les anthropomorphes ne sont pas seuls. Inévitables depuis le milieu du 13e siècle, les hybrides composés de parties humaines, animales et végétales, continuent d’animer les marges flamandes deux siècles plus tard. On retrouve surtout des grylles sans tronc, formés d’une tête directement fixée sur des pattes ou des jambes, et des hybrides musiciens jugés par les moralistes comme des ministri satanae. Toutes ces créatures soumises à des mues successives emmènent dans leur sillage quantité de monstres, de harpies, de griffons et de métamorphoses contre-nature mais cèdent peu à peu le pas aux tiges et aux antennes. L’espace qui leur est dévolu semble sans cesse se réduire. Ce constat traduit peut-être une certaine lassitude des miniaturistes face à des éléments figurés désormais moins spontanés, banalisés ou trop répétitifs.

L’invention des « bas de page »

Un genre inédit émerge dans les marges au début des années 1420-1430 : les « bas de page ». Des images supplémentaires qui complètent les scènes, souvent par des liens typologiques. Sans définitivement les reléguer aux oubliettes, elles aussi ont contribué à confiner les « absurdités » dans des espaces sans cesse plus restreints. Réalisées au milieu du siècle, les Heures de Turin-Milan marquent un tournant à cet égard. En dessous des illustrations principales, prennent place dans les marges inférieures des épisodes narratifs presque indépendants. Un exemple significatif s’observe sur le folio du Christ en Salvator Mundi, attribué au Maître de la Crucifixion de Berlin. En-dessous de cette représentation, le Maître de Jean Chevrot a peint un bas de page étonnant où deux chevaliers s’inclinent devant un noble. On assiste donc à une sorte de dédoublement de la narration qui va bien au-delà d’une simple décoration marginale. Simon Marmion et le Maître viennois de Marie de Bourgogne suivis ensuite par bien d’autres donneront une dimension supplémentaire à ces compléments iconographiques en développant les récits dans une même continuité spatiale sur l’ensemble des bordures. De toute évidence, les usages, les attitudes esthétiques et la sensibilité ont évolué.

Des drôleries plein les marges : Médée tuant le fils de Jason

L’histoire de Jason et des Argonautes est présente à la cour de Bourgogne bien avant l’institution de l’ordre de la Toison d’or. Dès 1393, Philippe le Hardi fait l’acquisition d’une tapisserie en deux pièces racontant les aventures de Jason et des Argonautes. Celles-ci constituent le début obligé de la plupart des versions de l’Histoire de Troie, chronique universelle et texte vedette de la production littéraire des années 1400.

La fondation de l’Ordre de la Toison d’or par Philippe le Bon en 1430, incitant ses chevaliers à imiter l’exemple du héros grec Jason, va insuffler un renouveau au roman antique et mettre l’épopée des Argonautes à la mode bourguignonne : ainsi l’Histoire de Jason, écrite par Raoul Lefèvre aux environs de 1460, et dédiée au duc Philippe le Bon. Le manuscrit que voici a été copié dix ans plus tard pour le bibliophile Louis de Bruges, lui-même élevé chevalier de la Toison d’Or en 1461. Les peintures sont dues à Lieven Van Lathem, un enlumineur très important à l’époque, qui livre ici une de ces réalisations les plus originales.

L’histoire rappelle la légende grecque de Jason et des Argonautes, qui naviguèrent en mer Noire vers la Colchide pour s’emparer de la Toison d’or. La fille du roi de Colchide, l’ensorceleuse Médée, amoureuse de Jason, l’aida dans son entreprise. Dans la miniature, elle surprend Jason, célébrant ses noces avec Créüse, princesse de Corinthe. Médée, bafouée, survient comme une furie, montée sur des dragons crachant des flammes, et tue à la fois Créüse et le fils de Jason.

Van Lathem se complait dans l’évocation de cette scène dramatique mêlée de fantastique, dont les dragons colorés sont des acteurs singuliers. Cependant, en dépit de l’attitude horrifiée des hôtes du banquet confrontés à l’apparition soudaine et incongrue de Médée, Van Lathem la dépeint plus en proie à une joie hystérique que menaçante.

Au sommet de sa fureur, Médée commet le geste ultime, massacrant ses enfants pour punir Jason de son infidélité. Les dragons qui entourent la sorcière disent la nature diabolique de son pouvoir, tandis que les gestes épouvantés du public, qui se cache sous la table ou saute par la fenêtre, rappellent l’effroi suscité par la magie lorsqu’elle est employée à des fins maléfiques. Comment, face à cette image, ne pas penser aux Noces Pourpres de Game of Thrones ? En plein banquet, la mort vient punir l’infidélité du héros (Robb Stark), qui voit sa femme et son enfant à naître massacrés sous ses yeux, avant d’être lui-même tué. Mais on ne tue pas toujours impunément un enfant innocent : Voldemort l’apprend à ses dépens au début de la saga Harry Potter.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

D’autres figures exemplaires, qui revisitent le bestiaire notamment, se déclinent au fil des bordures illustrées dans les Pays-Bas méridionaux. Pour l’essentiel toutefois, les décorations marginales de ce siècle d’or de la miniature flamande restent surtout ornementales. Englouties par les illustrations principales, les marges n’incarnent plus cet univers « aux confins du monde » qui permettait de dépasser les limites du conventionnel. En voulant rivaliser de manière excessive avec la peinture de chevalet, l’enluminure s’éloigne de sa véritable raison d’être : la mise en image de l’écriture. Inévitablement, les drôleries participent au naufrage. Elles aussi abandonnent toute signification cachée. À la fin du siècle, les médailles de piété, les fleurs aux teintes douceâtres et les plumes de paons ont définitivement remplacé les singes iconoclastes.

Provenance

Cet article provient du site Minitatures flamandes (2011).

Lien permanent

ark:/12148/mmxvx0pmj414x