Hommages littéraires et bijoutiers

© Musée George Sand et de la Vallée noire, La Châtre

Parure de bijoux en or florentin

Juin 1833, dans le tourbillon littéraire de Paris, George Sand de son nom de plume, femme mariée et auteure reconnue, rencontre Alfred de Musset. L’histoire d’amour est rapide, fusionnelle. En décembre de la même année, les deux amants décident de quitter la capitale pour aller vivre leur liaison sous le ciel de l’Italie. Le voyage, censé être idyllique, vire au cauchemar. La passion des premiers instants retombe vite. George Sand, souffrante, s’éprend de Pagello, le médecin qui s’occupe d’elle ; Musset, quant à lui, noie son ennui dans l’alcool et les tromperies. Si l’aventure prend un tournant catastrophique, elle est toutefois, pour les deux auteurs, propice à l’écriture. La parure en or florentin présentée ici est l’un des derniers souvenirs de ce séjour.

© Musée George Sand et de la Vallée noire, La Châtre

Quand Janisset s'invite entre les lignes des Parnassiens et des écrivains grivois...

C’est ainsi que Janisset, joaillier situé en 1824 au 26 galerie de Valois au Palais-Royal à Paris, est cité dans Les Cariatides de Théodore de Banville (1823-1891). Mathilde dans la pièce de théâtre d’Alfred de Musset (1810-1857) Un Caprice, de 1837, s’interroge : « Est-on venu de chez Janisset ? », tandis que Spirite, dans le roman éponyme de Théophile Gautier (1866), s'orne d'une parure de turquoises que son père a acquise chez le joaillier. Les créations de Janisset, à la mode sous la Restauration puis sous le règne de Louis-Philippe, investissent également les écrits grivois d’Henry de Kock (1819-1892). La première scène de Je t’aime ! de 1863 se déroule rue de Richelieu, dans les nouveaux locaux de « l’artiste bijoutier ». La paire de pendants d’oreilles que vient chercher le comte Horace de Barnye illustre bien la production et la réputation de la maison Janisset : « le bijou contenu dans l’écrin était d’un goût exquis, d’une exécution accomplie ».

François-Désiré Froment-Meurice, l’orfèvre-joaillier des romantiques

Boucheron dans Le Côté de Guermantes (1920) de Marcel Proust (1871-1922), Lacloche dans Le Vice errant (1926) de Jean Lorrain (1855-1906), Bréguet et Aucoc dans La Dame aux Camélias (1886) d’Alexandre Dumas fils (1824-1895), ou encore René Lalique dans Lulu (1901) de Félicien Champsaur (1858-1934) : les bijoutiers-joailliers sont appréciés des hommes de lettres. La citation de leurs noms dans les romans témoigne pour certains d’une fascination, parfois d’un échange amical. Sur cette idée, Victor Hugo (1802-1885) dédie un poème au prodigieux orfèvre-joaillier de la période romantique, François-Désiré Froment-Meurice (1802-1855).

À M. Froment-Meurice

Nous sommes frères : la fleurLire l'extrait

Par deux arts peut être faite.

Le poëte est ciseleur,

Le...

L’écrivain est proche de celui qu’il nomme dans son odelette le « Statuaire du bijou » et possède selon les écrits de Philippe Burty un bracelet en or de sa main1. Froment-Meurice reprend pour sa part sur de nombreuses petites épingles de cravates les héroïnes littéraires d’Hugo, à l’instar d’Esméralda de Notre-Dame de Paris. Plus qu’un client, Eugène Sue est aussi un ami de ce « cher poète en action et en métaux ».

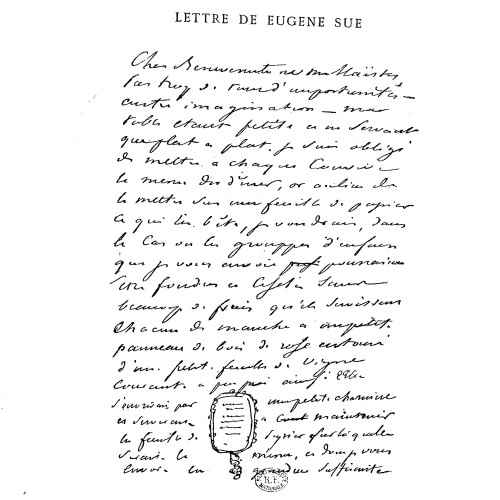

Lettre de Eugène Sue à François-Désiré Froment-Meurice

Dans la correspondance entre les deux hommes, le romancier fait allusion, lorsqu’il évoque le joaillier, à Benevenuto Cellini (1500-1571). Au 19e siècle, la réédition des mémoires de ce fameux orfèvre de la Renaissance italienne impacte les auteurs et avec eux, se lit, une nouvelle poésie. Alors que les dessins et les pièces d’orfèvrerie de l’artiste du 16e siècle ont presque tous disparu, la réputation que l’homme s’est forgée traverse le temps. Cellini devient le stéréotype d’un créateur au génie exhaustif. Ses œuvres se retrouvent serties dans les lignes d’écrivains comme Henri Mürger (1822-1861) :

« Donc, vous n'aurez de moi nul présent aujourd'hui,

Ni keepsake éclatant, ni riche bagatelle,

Ni bijou ciselé par quelque Cellini,

Et ni bonbons sucrés, ô ma cousine Angèle ! »

Henri Mürger, Les Nuits d’hiver : poésies complètes, Paris, 1876, p. 93

On les rencontre aussi dans Les Chroniques italiennes de Stendhal (1783-1842) et les œuvres d’Alexandre Dumas, à l’instar d’Ascanio ou l’orfèvre du roi de 1843 ou de Vingt ans après écrit en 1846. Chez Balzac, Vautrin lit ses mémoires dans Le Père Goriot tandis qu’une salière et une coupe en argent du maître décorent les pages de La Peau de chagrin et de Béatrix :

« Une salière sortie des ateliers de Benvenuto Cellini le reportait au sein de la renaissance, au temps où les arts et la licence fleurirent, où les souverains se divertissaient à des supplices, où les conciles couchés dans les bras des courtisanes, décrétaient la chasteté pour les simples prêtres. Il vit les conquêtes d'Alexandre sur un camée, les massacres de Pizarre dans une arquebuse à mèche, les guerres de religion échevelées, bouillantes, cruelles, au fond d'un casque. Puis, les riantes images de la chevalerie sourdirent d'une armure de Milan supérieurement damasquinée, bien fourbie, et sous la visière de laquelle brillaient encore les yeux d'un paladin. »

Honoré de Balzac, La Peau de chagrin, Paris, Charpentier Librairie Éditeur, 1839, p. 22

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Coupe dite « Cellini »

Dans la correspondance entre les deux hommes, le romancier fait allusion, lorsqu’il évoque le joaillier, à Benevenuto Cellini (1500-1571). Au 19e siècle, la réédition des mémoires de ce fameux orfèvre de la Renaissance italienne impacte les auteurs et avec eux, se lit, une nouvelle poésie. Alors que les dessins et les pièces d’orfèvrerie de l’artiste du 16e siècle ont presque tous disparu, la réputation que l’homme s’est forgée traverse le temps. Cellini devient le stéréotype d’un créateur au génie exhaustif. Ses œuvres se retrouvent serties dans les lignes d’écrivains comme Henri Mürger (1822-1861) :

« Donc, vous n'aurez de moi nul présent aujourd'hui,

Ni keepsake éclatant, ni riche bagatelle,

Ni bijou ciselé par quelque Cellini,

Et ni bonbons sucrés, ô ma cousine Angèle ! »

Henri Mürger, Les Nuits d’hiver : poésies complètes, Paris, 1876, p. 93

On les rencontre aussi dans Les Chroniques italiennes de Stendhal (1783-1842) et les œuvres d’Alexandre Dumas, à l’instar d’Ascanio ou l’orfèvre du roi de 1843 ou de Vingt ans après écrit en 1846. Chez Balzac, Vautrin lit ses mémoires dans Le Père Goriot tandis qu’une salière et une coupe en argent du maître décorent les pages de La Peau de chagrin et de Béatrix :

« Une salière sortie des ateliers de Benvenuto Cellini le reportait au sein de la renaissance, au temps où les arts et la licence fleurirent, où les souverains se divertissaient à des supplices, où les conciles couchés dans les bras des courtisanes, décrétaient la chasteté pour les simples prêtres. Il vit les conquêtes d'Alexandre sur un camée, les massacres de Pizarre dans une arquebuse à mèche, les guerres de religion échevelées, bouillantes, cruelles, au fond d'un casque. Puis, les riantes images de la chevalerie sourdirent d'une armure de Milan supérieurement damasquinée, bien fourbie, et sous la visière de laquelle brillaient encore les yeux d'un paladin. »

Honoré de Balzac, La Peau de chagrin, Paris, Charpentier Librairie Éditeur, 1839, p. 22

Libre de droits

Libre de droits

Dans les lettres que s’échangent les deux hommes, le romancier nomme le joaillier « Benevenuto »2 en référence au célèbre Cellini (1500-1571). Si l’artiste renaissant inspire également des airs d’Opéra à Berlioz et Camille Saint-Saëns, la comparaison de son talent à celui de François-Désiré Froment-Meurice, confrère plus âgé de trois siècles, est au 19e siècle évidente. Le joaillier romantique devient donc le « Cellini » de son temps. Ses contemporains, qui n’hésitent pas à le glorifier à l’instar de Théophile Gautier, sont aussi ses clients.

Discours sur les œuvres de Froment-Meurice

Ce serait un long travail que de récapituler les œuvres nombreuses qui ont valu à Froment-Meurice la...Lire l'extrait

Le critique dramatique Jules Janin (1804-1874) et le célèbre écrivain Honoré de Balzac (1799-1850) lui commandent ainsi des bijoux et des pièces d’orfèvrerie. La lecture de la correspondance de Balzac permet de lister les nombreuses acquisitions faites à cet « aurifaber »3. Dans une lettre du mois de mai 1845, il remercie l’orfèvre pour la réception de la canne aux singes, qu’il compte offrir au comte polonais Georges Mniszech (1822-1881). Mais l’artiste ciseleur a du mal à tenir les délais. Le romancier, constamment obligé de relancer le joaillier, se plaint de ses nombreux retards dans plusieurs missives à sa maîtresse Madame Hanska.

Froment Meurice est vraiment le bijoutier impossible ! Nous sommes aujourd'hui au 17 février et la figure de la Nature n'est pas achevée ; elle est encore, dit-il, entre les mains du ciseleur. Il est tout absorbé par la toilette de la duchesse de Lucques.

Le jeudi 5 janvier de la même année il écrivait déjà à Madame Hanska : « Je suis arrivé à quatre heures chez Froment Meurice, où je n'ai trouvé ni parure prête, ni bracelet, ni rien, pas même mon cachet (fulge, vivam), que j'attends depuis si longtemps. »

Canne aux singes pour M. Honoré de Balzac

« À M. FROMENT MEURICE, À PARIS.

Mai 1845.

Mon cher aurifaber,

Je vous remercie de votre canne aux singes, dont le dessin est d'une perfection inouïe, et digne de vous. Puis-je compter que, pendant mon absence, vous me monterez les agates, vous finirez mon lézard, vous ferez mon coffret ? et voulez-vous, puisque vous ne m'avez pas donné le support, en faire un second, comme pendant ? Si vous étiez aimable, je trouverais tout fini le 16 mai, jour de ma fête.

Mille affectueux compliments.

Je souhaite que madame Froment Meurice se rétablisse promptement.

Je vous envoie l'inscription à mettre en relief sur le coffret et que j'ai promise à votre metteur en œuvre. »

Honoré de Balzac, « CCLXXXVI. » dans Œuvres complètes, Tome vingt-quatrième : Correspondances 1819-1850, Paris, Calmann-Lévy, 1876

© Paris Musées

© Paris Musées

Balzac, un client régulier des joailliers

En sus des créations de Froment-Meurice, Balzac achète à crédit le 18 août 1834 à l’orfèvre parisien Le Cointe, pour une somme de 700 francs, la monture d’une pomme de canne ciselée d’or. Ce bijou constellé de petites turquoises fait, bien plus que toutes ses œuvres, sa réputation. Si certains contemporains s’en moquent glosant sur sa monstruosité, d’autres à l’instar de Delphine de Girardin (1804-1855) s’en inspirent pour la trame d’un court récit en 1836. L’objet qui fait couler beaucoup d’encre sera conservé par l’écrivain jusqu’à sa mort avant d’être offert, selon Augustin Cabanès, par sa veuve trois mois plus tard au Docteur Nacquart. Balzac qui cite le célèbre horloger Bréguet dans Eugénie Grandet et dans La Rabouilleuse est colocataire de la maison Janisset installée sous la Monarchie de Juillet, 112 rue Richelieu. En 1840, le budget de l’écrivain chez le joaillier s’élève à 169 francs et comprend une mosaïque montée en broche, une bague chevalière et une bague grenat. En 1843, ce ne sont pas moins de 810 francs de bijoux qui sont dépensés par Balzac dont « deux bagues hyacinthe gravées d’armes, une émeraude, une chaîne en or, une épingle à boule de cornaline et serpent poli et… trois alliances.4 ». Si Janisset est mis à l’honneur dans les nombreux achats qu’effectue Honoré, il est également valorisé entre les lignes d’une courte nouvelle parue dans la presse en 1844 Un Gaudissart de la rue Richelieu ainsi que l’année suivante dans Histoire et psychologie des Boulevards de Paris.

Balzac, qui accumule les bronzes, les bibelots précieux, les objets de décorations, les toiles de maître, les diamants et les bijoux dans son riche hôtel de la rue Fortunée, se rend également chez Fossin, fournisseur des têtes couronnées de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. Cité dans une lettre à Madame Hanska du 13 novembre 1833, l’illustre joaillier est également présent dans Les Employés ou la Femme supérieure de Balzac (1838) où l’auteur décrit avec une remarquable précision la coiffure de deuil d’un des personnages :

« Elle était coiffée avec des grappes de raisin en jais du plus beau travail, une parure de mille écus commandée chez Fossin par une Anglaise partie sans la prendre. Les feuilles étaient en lames de fer estampé, légères comme de véritables feuilles de vigne, et l’artiste n’avait pas oublié ces vrilles si gracieuses, destinées à s’entortiller dans les boucles, comme elles s’accrochent à tout rameau. »

Tout d’abord installé au numéro 78 de la rue Richelieu avant d’investir le numéro 62, Jean-Baptiste Fossin reçoit en ces lieux, à plusieurs reprises, la visite de Prosper Mérimée (1803-1870) accompagné de la Comtesse de Montijo, la mère de la future impératrice Eugénie. Sous la plume des auteurs renommés du 19e siècle, Fossin est « un roi ». Victor Du Hamel (1810-1870) dans la pièce de théâtre Le Bonheur chez soi de 1858 le décrit comme « un joaillier modèle ». Le littérateur Alphonse Royer (1803-1875) ou encore la comtesse Dash (1804-1872) dans La Marquise sanglante de 1863 continuent, même après sa mort, d’évoquer la notoriété de cette grande maison de joaillerie.

Musset, on ne badine pas avec les bijoux

Alfred de Musset (1810-1857), qui mentionne Fossin dans Le Secret de Javotte ainsi que dans Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée en 1845, côtoie-lui aussi des bijoutiers. Il achète chez eux des cadeaux pour ses amantes. L’homme aux allures de dandy, paré selon Adolphe Perreau, de pointes de diamants au ruban rouge de sa boutonnière, offre comme le précise Léon Séché, à sa « Blanche belle » alias Aimée d’Alton (1811-1881) une bague car elle n’en porte pas. Un soir d’avril 1846, l’actrice et tragédienne Rachel (1821-1858) invite l’écrivain à dîner. Maurice Allem signale en parlant de cet événement qu’elle porte à son doigt un très beau bijou qu’elle met aux enchères entre les différentes convives : « La bague, en quelques instants, fut poussée jusqu'à trois mille francs. Comme Musset restait silencieux, Rachel se tourna vers lui. “Et vous, mon poète ? Voyons, que me donnez-vous ? — Je vous donne mon cœur, répondit Musset. — La bague est à vous ! dit Rachel.” Et, avec une impétuosité d'enfant, elle jeta le bijou dans l'assiette du poète5 ».

Malgré ses efforts pour rendre la bague, Musset n’obtient de l’actrice que le marché suivant : elle le prie de garder le bijou comme gage de promesse du futur rôle qu’il écrira pour elle. Après une brouille, Musset lui rend finalement la bague, clôturant ainsi leur brève amitié. À la romancière George Sand qu’il rencontre en juin 1833 et qu’il fréquente pendant presque deux ans, il donne une paire de boucles d’oreilles en or portant les inscriptions « Mea » et « Lux » (Ma lumière).

Parure de bijoux en or florentin

Juin 1833, dans le tourbillon littéraire de Paris, George Sand de son nom de plume, femme mariée et auteure reconnue, rencontre Alfred de Musset. L’histoire d’amour est rapide, fusionnelle. En décembre de la même année, les deux amants décident de quitter la capitale pour aller vivre leur liaison sous le ciel de l’Italie. Le voyage, censé être idyllique, vire au cauchemar. La passion des premiers instants retombe vite. George Sand, souffrante, s’éprend de Pagello, le médecin qui s’occupe d’elle ; Musset, quant à lui, noie son ennui dans l’alcool et les tromperies. Si l’aventure prend un tournant catastrophique, elle est toutefois, pour les deux auteurs, propice à l’écriture. La parure en or florentin présentée ici est l’un des derniers souvenirs de ce séjour.

© Musée George Sand et de la Vallée noire, La Châtre

© Musée George Sand et de la Vallée noire, La Châtre

George Sand, une femme à bijoux

George Sand, de son vrai nom Amantine Aurore Lucile Dupin, célèbre auteure d’Horace - un roman où elle oppose Paul Arsène, un bijoutier valeureux, à Horace intellectuel bourgeois des plus égoïstes - est une femme à bijoux qui comme elle le mentionne très justement dans Histoire de ma vie, aime le luxe, les parures, les étoffes, les métaux et les pierres.

Je ne hais pas le luxe, tout au contraire, je l'aime ; mais je n'en ai que faire pour moi. J'aime les bijoux surtout de passion. Je ne trouve pas de création plus jolie que ces combinaisons de métaux et de pierres précieuses qui peuvent réaliser les formes les plus riantes et les plus heureuses dans de si délicates proportions. J'aime à examiner les parures, les étoffes, les couleurs ; le goût me charme. Je voudrais être bijoutier ou costumier pour inventer toujours, et pour donner, par le miracle du goût, une sorte de vie à ces riches matières.

Dans son écrin, un bracelet en or diamants et émeraude, offert par le prince Jérôme Bonaparte, se mêle à un très beau collier d’ambre jaune, rapporté d’Italie par son père, un petit peigne de corail, un gros brillant monté en bague, une bonbonnière en écaille blonde et quelques débris de bijoux. Cette grande dame de la littérature qui sait que « l’amour est durable à un diamant6» porte aussi comme un porte-bonheur un petit cœur breton en or et une bague en souvenir de sa mère et de son aïeule, Marie-Aurore de Saxe.

Bracelet constitué d'une large chaine forçat, avec un pendentif circulaire orné de pierres vertes et de brillants contenant une mèche de cheveux sous verre

Sur ce bracelet sont inscrits les mots suivants : « GEORGE SAND. PRINCE NAPOLEON/15 Dbre 1868 ».

© Paris Musées

© Paris Musées

Notes

-

Philippe Burty, François-Désiré Froment-Meurice, argentier de la ville, Paris, D. Jouaust Imprimeur, 1883, p. 65.

- Les lettres d’Eugène Sue à Froment-Meurice sont rapportées dans Philippe Burty, Op. Cit., 1883, p. 19 -22

- Terme issu du latin qui a donné naissance à « orfèvre ».

- René Bouvier, Édouard Maynial, Les Comptes dramatiques de Balzac, Paris, Fernand Sorlot, 1938, p.376

- Raymond Gentil, Le Journal amusant : journal illustré, journal d'images, journal comique, critique, satirique, etc. du 21 Octobre 1928 cité dans Émile Zola, Œuvres complètes illustrées, T32., Paris, E. Fasquelle, 1906, p. 394

- George Sand, « Lettre à Mme d’Agoult, Nohant 1er Novembre » dans Correspondance 1812-1876, Paris, Calmann Lévy, 1883, p. 314