Le sacre de Clovis

© Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel

« Le baptême de Clovis »

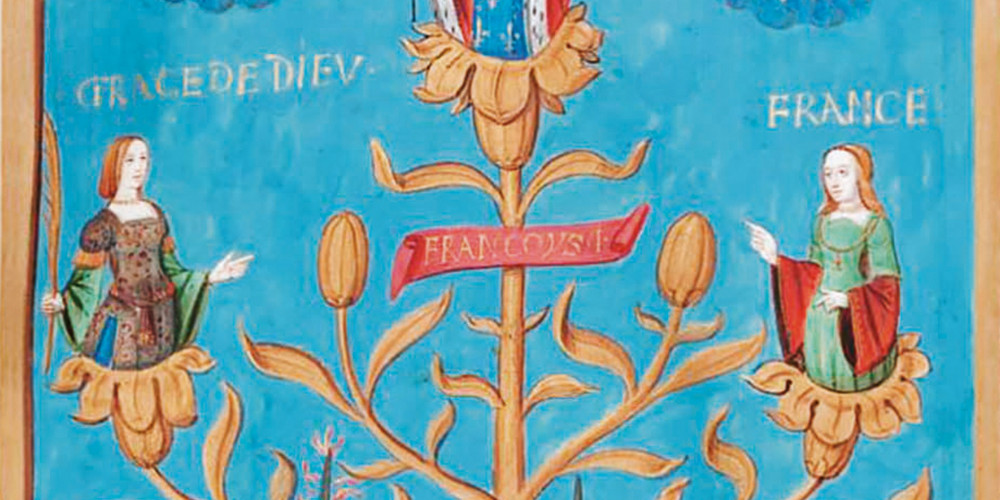

Le 12 juillet 1515, le consulat de Lyon organise pour François Ier une entrée solennelle très élaborée, comprenant quinze « échafauds ». Près de l’hôtellerie du Griffon, un théâtre à deux étages met en scène le baptême de Clovis. Au registre supérieur, Dieu le Père trône en gloire, entouré d’anges. Au-dessous, Clovis est représenté dans la cuve baptismale, sous ses armes païennes aux trois crapauds. À gauche, un ange apporte à saint Remi la sainte ampoule destinée au sacre des rois de France ; à droite, un autre ange apporte à saint Vaast les armes de la France chrétienne, l’étendard aux trois fleurs de lys.

© Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel

Moment d’exception, l’onction coïncide chez Clovis avec le baptême, qui intègre l’individu à l’institution. Loin d’être métaphorique, cette cérémonie puise son efficacité dans une théologie sacramentelle qui en est l’exemple : le pouvoir du Verbe y est un écho qui réitère et réalise à chaque fois la parole d’institution. Aussi, dans cette action liturgique, l’onction distingue-t-elle le roi en même temps qu’elle le situe dans une lignée d’ancêtres prestigieux dont il recueille la légitimité. Le souverain s’inscrit donc au croisement de l’exaltation de sa personne propre et de celle de sa généalogie régalienne, dynastique et providentielle. Grâce à toute la plasticité que suppose la répétition, on est à la fois dans l’ordre du paradigme et de la tautologie, de la présentification et de la mise en scène de l’immémorial.

Plus loin encore que Clovis, la cérémonie plonge ses racines jusqu’au sacre des premiers empereurs chrétiens. Les liens en miroir se renforcent les uns les autres. Comme Du Peyrat le rappelle, « Clovis, appelé nouveau Constantin par Grégoire de Tours (Historia Francorum), le plus ancien de tous nos Historiens, est le premier de tous nos rois qui a porté ce titre de “Très Chrétien”, lequel il a laissé héréditaire aux rois de France, jusqu’à présent ». Or, les « rapports de Léon X et de François Ier […] étaient décidément placés sous l’invocation de Constantin ». En deçà des empereurs, les rois de l’Ancien Testament sont les premiers, depuis Saül et, surtout, David, dont l’identification ait été remplacée par le titre de « Très Chrétien » au 13e siècle. Cet ancrage permet de donner toute son extension au terme de christomimesis : « Les rois […] sont les christi, les rois oints de l’Ancien Testament, qui ont préfiguré l’arrivée du vrai Christus royal, l’Oint de l’éternité. »

Combinant l’Ancien et le Nouveau Testament, la préfiguration et la réalisation, cette cérémonie tend à naturaliser le christianisme au sein de la royauté et à le présenter comme coessentiel à sa hiérarchie et à ses assises dynastiques, sociales et juridiques. Aux caractères acquis de l’hérédité s’ajoute l’accumulation des preuves d’élection ; à cette naturalité s’ajoute le surnaturel.