-

Album

AlbumLa guerre au cœur de l'été

-

Article

ArticleUn été comme les autres ?

-

Article

ArticlePourquoi la guerre ?

-

Album

AlbumL'Europe en 1914

-

Article

ArticleL'Europe à la veille de la guerre

-

Article

ArticleLe Concert européen en 1914

-

Article

ArticleLa guerre inimaginable

-

Album

AlbumLa guerre à l'horizon

-

Article

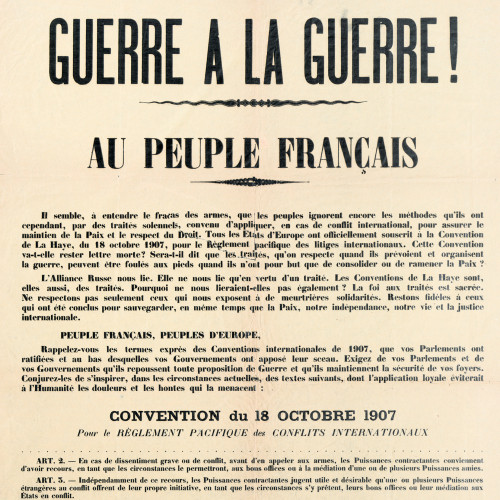

ArticleLes pacifismes avant 1914

-

Article

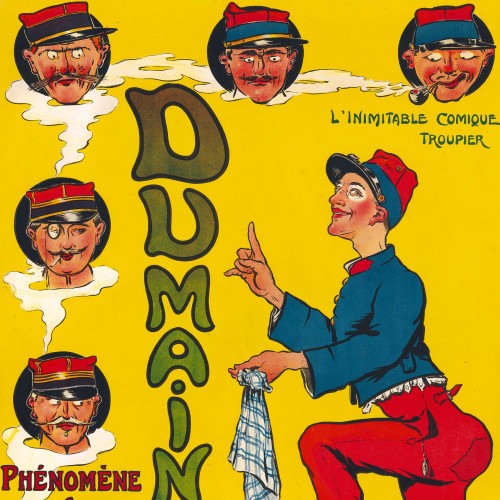

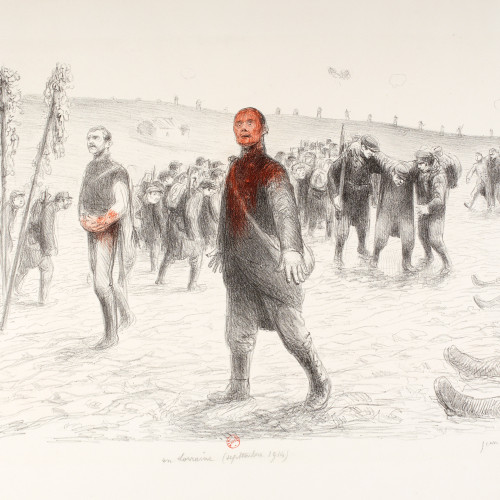

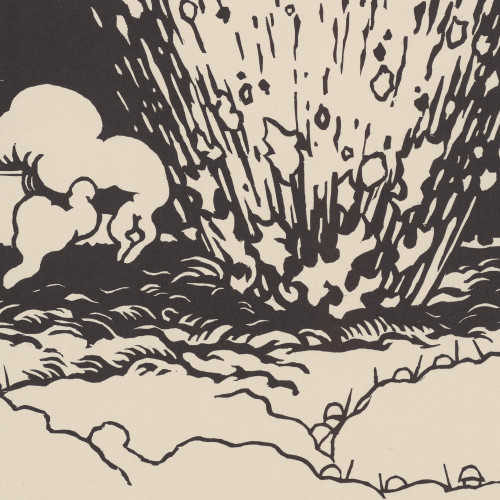

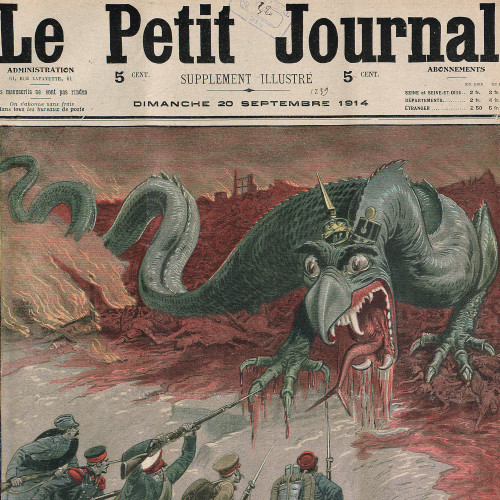

ArticleDe l'appel au soldat à l'appel des armes

-

Article

ArticleImaginaires guerriers de l'avant-1914

-

Article

ArticleMilitaires en société

-

Article

ArticleLes militaires et la décision politique

-

Article

ArticlePréparer la guerre dans les états-majors

-

Album

AlbumLe choc de la guerre

-

Article

ArticleLes réactions des populations à la mobilisation

-

Article

ArticleLe basculement dans la guerre

-

Article

ArticleGérer les morts

-

Article

ArticleVoir et faire voir 1914

-

Article

ArticleLes « origines » et les « responsabilités » de la Grande Guerre

De l'appel au soldat à l'appel des armes

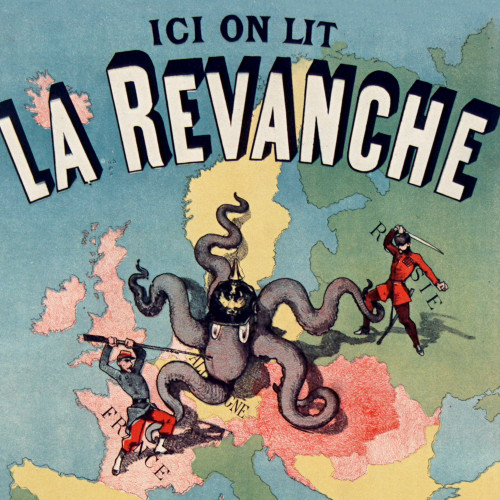

L’Appel au soldat : ce titre, sous lequel Maurice Barrès choisit en 1900 de raconter l’aventure boulangiste, pourrait s’appliquer à toute une littérature simplement patriotique ou chauvine, voire revancharde et franchement belliciste qui se développe entre 1871 et 1914. Lancés par des écrivains – qui sont d’ailleurs eux-mêmes parfois des militaires –, ces « appels au soldat » célèbrent l’héroïsme des combattants de 1870, pleurent les provinces perdues d’Alsace-Lorraine, invitent à vénérer le drapeau, dénoncent la barbarie allemande et, en convoquant pêle-mêle la figure de Jeanne d’Arc, le sens cornélien de l’honneur ou encore les souvenirs des gloires militaires françaises, notamment de l’épopée napoléonienne, s’efforcent d’entretenir dans l’opinion, en même temps qu’une forme de ferveur patriotique, le désir de revanche, voire une mystique de la guerre. À la veille de la Grande Guerre, certains auteurs ne se contentent plus de lancer des « appels au soldat ». Ils répondent eux-mêmes ou s’apprêtent à répondre à ce qu’Ernest Psichari nomme en 1913 « l’appel des armes ».

Une littérature populaire

Paul Déroulède

Poète et homme politique français, Paul Déroulède (1846-1914) a fondé la Ligue des patriotes en 1882 et soutenu le général Boulanger. Par son œuvre littéraire et son action politique, il incarne la France nationaliste et revancharde et réclame le retour de l’Alsace et de la Lorraine. Il écrit les Chants du soldat (1872), vendus à plus de 100 000 exemplaires, dont le fameux Clairon, qui reste longtemps au programme scolaire.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Cette littérature a parfois rencontré un très réel succès populaire. C’est le cas pour la poésie patriotique d’un Paul Déroulède, ancien combattant de 1870, qui, avant de fonder en 1882 la Ligue des patriotes, publie des recueils plusieurs fois réédités qui appellent ouvertement à la revanche :

Ma jeunesse a souffert d’un mal que rien n’apaise,

Le partage du sol, la défaite au combat. […]

La revanche est la loi des vaincus ; nous le sommes.

Je la demande à Dieu, terrible et sans recours,

Prochaine et sans merci, je la demande aux hommes.

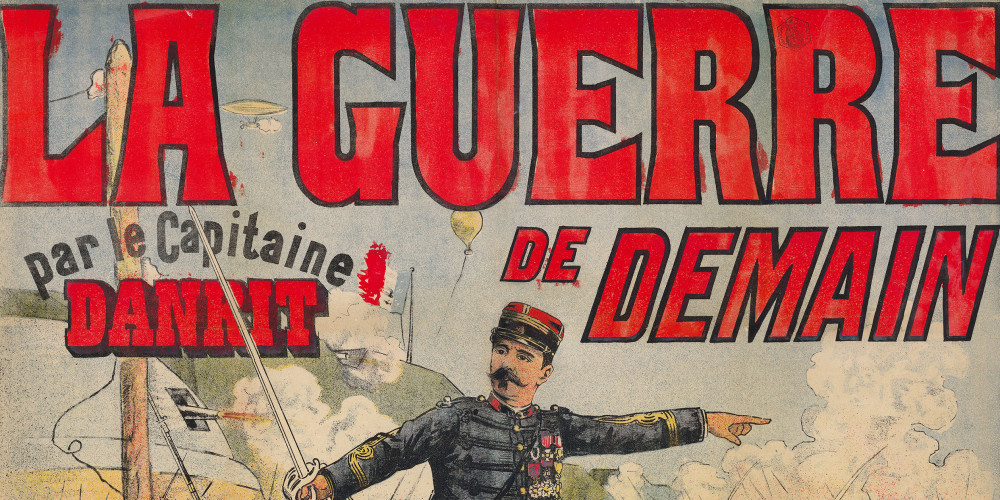

On peut citer aussi le commandant Émile Driant qui, sous le pseudonyme de capitaine Danrit, a publié de très nombreux livres destinés à la jeunesse dans lesquels il reconnaît avoir « voulu exalter l’ARMÉE » et évoque « l’ardent désir de la revanche française et l’indomptable foi dans le relèvement de la patrie ». Certains de ses livres firent l’objet d’éditions aux illustrations éminemment patriotiques. Ils eurent, tous, un nombre considérable de lecteurs.

En attendant le « jour de la guerre sacrée »

Danrit, un grand nom de la littérature populaire

Député de la Meurthe-et-Moselle, le lieutenant-colonel Driant, qui utilise comme pseudonyme « capitaine Danrit », est à la fin du 19e siècle un écrivain très remarqué. Ses livres sont extrêmement populaires et figurent souvent dans les listes des cadeaux offerts aux écoliers lors des remises de prix. Dans La Guerre de demain, publiée à partir de 1888, le colonel Driant avait très finement discerné ce que pourrait être une guerre moderne. Dans le fort de Liouville, près de Verdun, où il les suppose assiégés, ses héros utilisent les procédés d’attaque et de défense qui seront utilisés pendant la Première Guerre mondiale : ils creusent des tranchées, plantent des piquets et tendent des fils de fer barbelés. « Des piquets de 30 à 40 centimètres sont enfoncés en terre en quinconce, à 7 mètres les uns des autres, et les fils de fer qui se croisent à leur sommet forment une toile invisible où l’assaillant vient s’abattre sans l’avoir soupçonnée » (L’Ouest-Éclair, édition du 19 mars 1916). La Guerre de demain fait aussi état d’obus-torpille de 80 à 100 kg, de grenades à main, de canons lourds pour réduire les forteresses, d’éventuels transbordements intensifs, de projectiles asphyxiants, du rôle décisif de l’artillerie lourde et des mitrailleuses. Le 14 août 1914, alors qu’il a 59 ans et est donc dégagé de toute obligation militaire, il obtient le commandement des 56e et 59e bataillons de chasseurs. Il tombe au Bois des Caures, le 22 février 1916, au début de la bataille de Verdun.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Avec le boulangisme et, plus encore, l’affaire Dreyfus, qui amène les partisans de la justice à s’opposer à l’armée, les « appels au soldat » deviennent l’exclusivité des écrivains nationalistes, au premier rang desquels figurent Maurice Barrès et Charles Maurras. Barrès, qui, enfant, assista en Lorraine à la défaite de 1870, dit n’avoir « en politique […] jamais tenu profondément qu’à une seule chose : la reprise de Metz et de Strasbourg » et affirme dans Les Amitiés françaises que la « raison de vivre » de son fils, « c’est la Revanche ». Comme tant d’autres écrivains originaires d’Alsace-Lorraine, il veille à ce que les Français gardent leur regard fixé sur la ligne bleue des Vosges. Il s’y emploie par les récits qu’il fait, dans la presse ou dans ses livres, de ses pèlerinages à Metz et sur les champs de bataille de 1870 ou de sa participation aux diverses manifestations organisées par la Ligue des patriotes. Mais, tout en continuant d'attendre « le jour […] de la guerre sacrée », il sait que celle-ci n'est pas à l'ordre du jour. Prenant le contre-pied d'un René Bazin, qui avait célébré en 1901 dans Les Oberlé le patriotisme de ceux qui avaient choisi d'émigrer, il entreprend, avec Au service de l'Allemagne (1905) et Colette Baudoche (1909), de montrer comment les Alsaciens et les Lorrains restés après l'annexion « nous rendent l'incomparable service de maintenir une âme française sous la domination politique allemande ».

Discours de Barrès lors de l’inauguration du monument Le Nôtre au jardin des Tuileries

Né à Charmes (Vosges), le 17 août 1862, Maurice Barres n’a que vingt-six ans quand paraît le premier tome de sa trilogie Le culte du moi. Parallèlement à sa carrière d’écrivain, il se lance dans la politique. Boulangiste par anticonformisme et par rébellion contre l’ordre établi, il est élu député de Nancy en 1889. Il devient l’un des chefs de file des antidreyfusards. Dès lors, il s’oriente vers un nationalisme fondé sur le culte de la terre et des morts.

Pour défendre ses idées, il fonde, en 1894, son propre journal, La Cocarde, et écrit entre 1897 et 1902 la trilogie du Roman de l’énergie nationale. En 1906 il est élu député de Paris – il le resta jusqu’à sa mort – et académicien. Président de la Ligue de la Patrie française puis de la Ligue des patriotes, à la tête de laquelle il succéda à Paul Déroulède en 1914, il affiche pendant toute la durée de la guerre un patriotisme cocardier. Il meurt le 4 décembre 1923.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Maurice Barres et la Ligue des patriotes à la Concorde

Né à Charmes (Vosges), le 17 août 1862, Maurice Barres n’a que vingt-six ans quand paraît le premier tome de sa trilogie Le culte du moi. Parallèlement à sa carrière d’écrivain, il se lance dans la politique. Boulangiste par anticonformisme et par rébellion contre l’ordre établi, il est élu député de Nancy en 1889. Il devient l’un des chefs de file des antidreyfusards. Dès lors, il s’oriente vers un nationalisme fondé sur le culte de la terre et des morts.

Pour défendre ses idées, il fonde, en 1894, son propre journal, La Cocarde, et écrit entre 1897 et 1902 la trilogie du Roman de l’énergie nationale. En 1906 il est élu député de Paris – il le resta jusqu’à sa mort – et académicien. Président de la Ligue de la Patrie française puis de la Ligue des patriotes, à la tête de laquelle il succéda à Paul Déroulède en 1914, il affiche pendant toute la durée de la guerre un patriotisme cocardier. Il meurt le 4 décembre 1923.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Évoquant ainsi « la longue tragédie qui se joue sur le Rhin entre le Romanisme et la Germanie », il prépare les esprits à envisager la guerre contre l'Allemagne comme une défense de la civilisation latine contre la barbarie. Lorsqu'elle éclate en août 1914, l'ancien « prince de la jeunesse » des années 1890, qui vient de succéder à Déroulède à la tête de la Ligue des patriotes, décide de se mobiliser à sa façon en remplissant dans les colonnes de L'Écho de Paris « le ministère de la Parole ». Celui-ci va consister, pendant toute la durée de la guerre, à tenter par un article quasi quotidien de soutenir le moral des combattants comme de la population en célébrant l'héroïsme des premiers et en proposant des solutions aux problèmes de tous ordres que rencontrent les soldats comme leurs familles.

La formation de l’opinion patriote

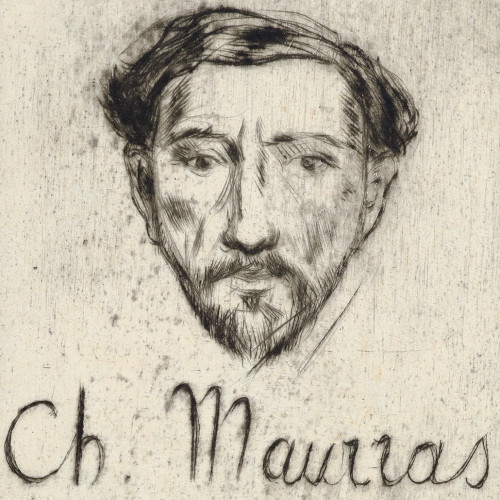

Charles Maurras (1868-1952)

« Non seulement il ne vaut pas la peine de désirer une pareille République, mais il importe de la haïr comme le plus dangereux des pièges tendus à la France par nos ennemis du dehors et du dedans » (Kiel et Tanger, 1910)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Selon un mot souvent cité, Maurras considère, pour sa part, que l’idée de revanche « fut vraiment une reine de France » et regrette qu’on ne l’ait pas davantage cultivée : « Il eût fallu la retenir à tout prix. Un office public aurait dû être préposé à la garde de cette idée-force. École, presse, État, famille, tout le monde aurait dû rivaliser d’attention et de vigilance pour conspirer à ce maintien ». L’Action française, dont il est le principal animateur, s’efforce de remplir ce rôle en combattant l’influence allemande dans tous les domaines et en menant de violentes campagnes comme celle de Léon Daudet contre « l’espionnage juif-allemand en France ».

En août 1914, Maurras, revenant sur le vote du service militaire de trois ans, se vante de ce que les étudiants d’Action française, les Ligueurs et autres Camelots du roi aient apporté au gouvernement « l’opinion patriote qu’il n’avait pas su se créer, opinion armée jusqu’aux dents et dévouée jusqu’à la mort grâce aux instincts natifs d’une magnanime jeunesse ». Mais, tout en entretenant dans le pays une incontestable forme d’agitation belliciste et germanophobe, Maurras et l’Action française poursuivent principalement un objectif de politique intérieure : le renversement de la République et le rétablissement de la monarchie. Ce sont, en fin de compte, moins des appels au soldat qu’ils lancent que des appels au roi.

Vers une mystique de la guerre

La mort du lieutenant Charles Péguy, le 5 septembre 1914

Le 5 septembre 1914, en Seine-et-Marne, le lieutenant Charles Péguy est tué d’une balle dans le front. Le grand poète et philosophe avait laissé juste une année auparavant des vers tristement prémonitoires :

« Heureux ceux qui sont morts car ils sont retournés

Dans la première argile et la première terre.

Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre

Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. »

In Eve, 1913.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Profondément marqué par la crise de Tanger en mars 1905, Charles Péguy se convertit au nationalisme et rédige Notre patrie, qui paraît en octobre de la même année dans les Cahiers de la quinzaine et s’achève en soulignant qu’« en l’espace d’un matin tout le monde […] sut que la France était sous le coup d’une invasion allemande imminente ». Il ne cessera dès lors de combattre le pacifisme de certains socialistes et l’antimilitarisme de la Sorbonne. Dans L’Argent, suite, il souligne en 1913 le rôle éminent du soldat par rapport au « spirituel […] constamment couché dans le lit de camp du temporel » et affirme : « Il y a l’honneur de la guerre. Et il y a la grandeur de la guerre ». La même année, il célèbre, dans Ève, une mort qui sera la sienne un an plus tard :

Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre.

Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés.

On retrouve cette exaltation du métier militaire chez le petit-fils d’Ernest Renan, Ernest Psichari, qui a renoncé à des études de philosophie pour embrasser la carrière militaire qu’il exerce principalement en Afrique et célèbre dans son œuvre littéraire. Après avoir affirmé en 1908 dans Terres de soleil et de sommeil que la guerre peut être « un indicible poème de sang et de beauté », il parle dans L’Appel des armes de « la guerre qui purifiera, […] qui sera sainte, qui sera douce à nos cœurs malades ». Dans ce même roman, il célèbre « le militarisme intégral » et va jusqu’à prétendre que « la guerre est divine ».

Éloges du soldat

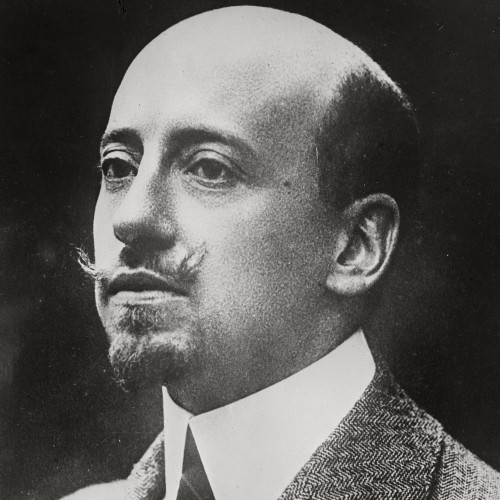

Gabriele D’Annunzio

Gabriele D’Annunzio est un écrivain italien, né à Pescara, petite ville du sud de l’Italie, le 12 mars 1863 et mort à Gardone Riviera le 1er mars 1938. Il compose dès l’âge de seize ans ses premiers recueils de poèmes qui lui valent un premier succès. Ses premiers romans, dans la veine des auteurs naturalistes français, connaissent la même audience. Héros de la Première Guerre mondiale, il soutient le fascisme à ses débuts et s’en éloigne par la suite.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les discours militaristes d’un Péguy et d’un Psichari ne sont pas isolés. Ailleurs en Europe, Rudyard Kipling et Gabriele D’Annunzio, pour ne citer qu’eux, en tiennent de semblables. En France, d’autres écrivains font l’éloge des vertus militaires à l’œuvre dans les colonies et y voient à terme le moyen de la revanche. Dans Le Chemin de la victoire, qu’il publie en 1913 sous le pseudonyme de Nolly, le capitaine Émile Détanger soutient, par exemple, que les coloniaux « [se] délivrent des préjugés et des enfantines utopies dont leur cerveau est encombré » et qu’à leur retour, ils « ouvriront à leur tour les yeux de nos compatriotes, leur enseigneront le culte de l’énergie, de la foi, du patriotisme ». Sur un mode plus résigné mais tout aussi résolu, Le Soldat Bernard de Paul Acker en 1909 et Juste Lobel, Alsacien d’André Lichtenberger en 1911 racontent, l’un et l’autre, le renoncement d’un jeune héros à ses convictions pacifistes et sa détermination à faire, quand il le faudra, son devoir de soldat.

Un impact limité

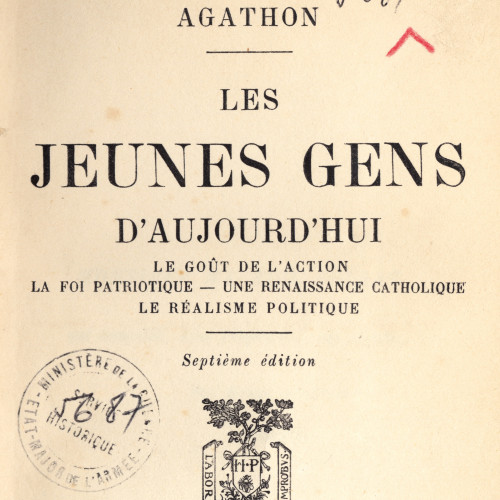

Dans quelle mesure ces différents « appels au soldat » ont-ils été entendus et ont-ils aidé à la mobilisation des Français durant l’été 1914 ? Sans doute ont-ils contribué au renouveau de la foi patriotique et au réveil de l’instinct national que, dans leur célèbre enquête publiée en 1913 sous le pseudonyme d’Agathon, Henri Massis et Alfred de Tarde ont déclaré avoir discernés dans la jeunesse. D’après eux, le mot « guerre » aurait même repris un « soudain prestige » chez les jeunes gens qui, désormais, « le chargent de toute la beauté dont ils sont épris et dont la vie quotidienne les prive ». On l’a vu avec un Psichari et le général de Gaulle nous en fournirait un autre exemple : mentionnant au début de ses Mémoires de guerre « les prodromes de la guerre » tels qu’ils se manifestaient au début du siècle, il confie que sa « prime jeunesse imaginait sans horreur et magnifiait à l’avance cette aventure inconnue ».

Mon village, ceux qui n’oublient pas

Jean-Jacques Waltz, dit l’oncle Hansi (1873-1951), a incarné plus qu’aucun autre auteur la question alsacienne. Il se situe cependant dans un mouvement général, où l’on retrouve par exemple Hetzel (dans sa réécriture de Maroussia), Jules Girardin, évidemment Alphonse Daudet (l’émouvante Dernière Classe), G. Bruno (Le Tour de la France, qui part de Phalsbourg) et une quantité d’auteurs et d’œuvres qui se lamentent de la défaite et surtout pleurent l’amputation de l’Alsace-Lorraine. Waltz dessine des histoires humoristiques, publiées sous le pseudonyme d’oncle Hansi à partir de 1908, critiques acerbes du régime allemand. Devant leur succès, on lui demande des contes pour enfants et paraît pour Noël 1912 L’Histoire d’Alsace racontée aux petits enfants d’Alsace et de France suivie de L’Histoire du bon Saint-Florentin. En 1913 paraît Mon village, ceux qui n’oublient pas, sous-titré « pour les petits enfants de France », représentant en couverture une Alsacienne en costume traditionnel comme il aime les dessiner, qui porte du myosotis (nommé Vergiss mein nicht, « ne m’oubliez pas », en allemand). Condamné par la justice impériale pour haute trahison le 9 juillet 1914, l’ouvrage est saisi et détruit. Cet exemplaire a été mis secrètement de côté par l’huissier de Colmar, avec dix autres, et remis à Hansi à la fin de la guerre, ainsi que l’indique la dédicace. Alsacien nostalgique d’une France qu’il n’a pas connue, hostile à l’Allemagne, Hansi se situe sur un autre plan que les auteurs nationalistes français. Ses ouvrages mettent en scène une sorte de « résistance civique » et décrivent l’Alsace comme une terre de cocagne pillée, dans un graphisme plus fantaisiste que scientifique. Mais leur impact est tel que ce « fantasme idéalisé » prend finalement valeur de référence. (O. P.)

Bibliothèque nationale de France

© Musée Hansi Riquewihr

Bibliothèque nationale de France

© Musée Hansi Riquewihr

Les Jeunes Gens d’aujourd’hui

Cette enquête se limite à un groupe d’étudiants masculins et parisiens. Selon les auteurs, elle révèle une tendance nouvelle dans la jeune élite, désormais habitée par un nationalisme affirmé et un certain rejet de l’intellectualisme.

Service historique de la Défense, Vincennes, photos Jacques Robert

Service historique de la Défense, Vincennes, photos Jacques Robert

Mais il ne faut pas généraliser et l’enquête d’Agathon n’a concerné qu’une partie de la jeunesse. Les historiens s’accordent aujourd’hui pour considérer qu’à la veille de la guerre, l’opinion était sinon pacifiste, du moins profondément pacifique et ne se préoccupait, dans sa grande majorité, ni de revanche ni de gloire militaire. On peut, tout au plus, supposer que la littérature revancharde et nationaliste d’avant 1914 a entretenu de manière diffuse un sentiment national et germanophobe. Ce qui est sûr, c’est que, dans les tranchées, les discours patriotiques venus de l’arrière sont très vite devenus irrecevables : « un thème de rire et de rage », comme l’écrit Cocteau à sa mère à propos des articles de Barrès dans L’Écho de Paris.

Lien permanent

ark:/12148/mm4vx986vdd75