Figures des Lumières

Ils sont philosophes, musiciens, dramaturges, scientifiques, peintres ou politiques : autant d'hommes — et de femmes ! — qui ont œuvré à illuminer l'Europe tout au long du 18e siècle. Nés en France, en Angleterre, en Italie ou dans le monde germanique, ils ont dépassé les frontières des cultures et des langues, repoussé les limites de la connaissance, bravé les interdits religieux pour faire émerger une pensée nouvelle, tissée de liberté et d'idéaux.

Mots-clés

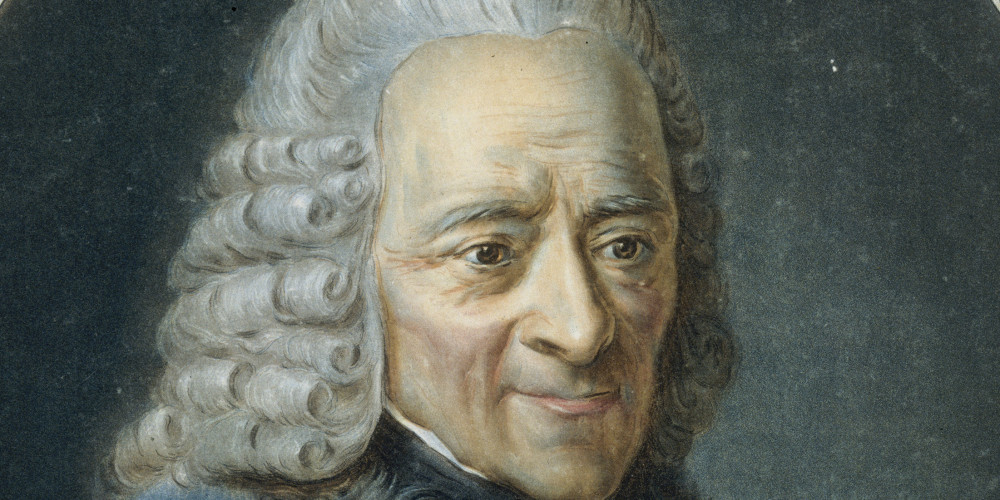

François Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778)

Écrivain français, auteur de poèmes, de récits, de tragédies, d’ouvrages historiques et philosophiques, Voltaire combat le cléricalisme et l’intolérance religieuse, et défend le droit des hommes au bonheur.

© Bibliothèque nationale de France

Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794)

Chimiste français. Grâce à la précision de ses expériences et à son esprit de synthèse, Lavoisier mène à bien l'analyse de l'air, de l'eau et du feu, et établit le principe de conservation de la matière. Il identifie et baptise l'oxygène (1778) et participe à la réforme de la nomenclature chimique. Lavoisier est souvent considéré comme le père de la chimie moderne.

© Blbliothèque nationale de France

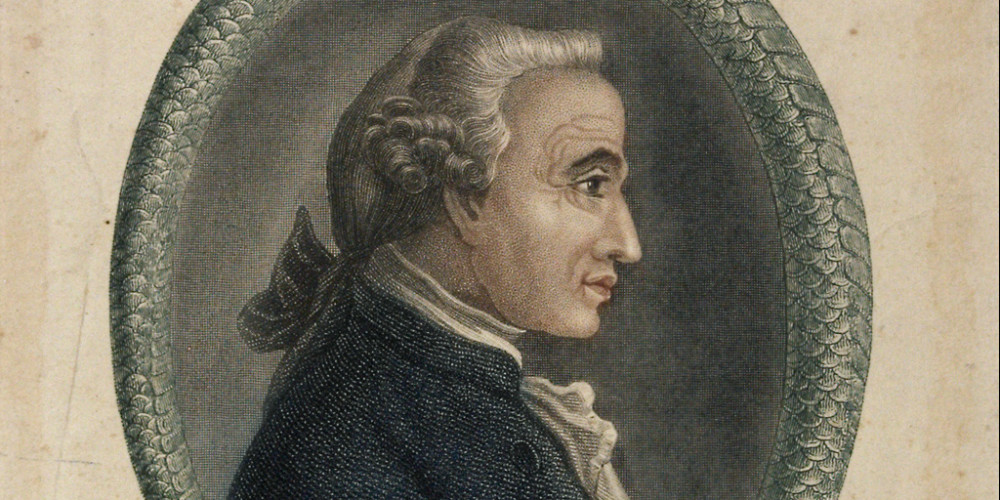

Emmanuel Kant (1724-1804)

Philosophe allemand. Sa philosophie, le criticisme, renouvelle la théorie de la connaissance (Critique de la raison pure), de la morale (Métaphysique des mœurs), de l'expérience esthétique (Critique de la faculté de juger).

© Bibliothèque nationale de France

Denis Diderot (1713-1784)

Lettre à Sophie Volland, 26 septembre 1762.

Voltaire le surnommait Pantophile, « l'ami de toutes choses », cet encyclopédiste qui se piquait de tout. S'intéressant à tout, curieux, insatiable, ce fils de maître coutelier de Langres va devenir le grand encyclopédiste des Lumières.

On a beaucoup glosé sur la complexité de Diderot, son esprit contradictoire, sa personnalité paradoxale. L'auteur du Paradoxe sur le comédien s'avoue lui-même soumis à cette dualité de caractère, « dogmatique pour, le matin, dogmatique contre, l'après-midi ».

Sa formation dénote déjà une grande curiosité intellectuelle : le jeune Diderot suit les études qui lui plaisent, depuis la philosophie jusqu'aux mathématiques et à l'anatomie.

Bibliothèque nationale de France

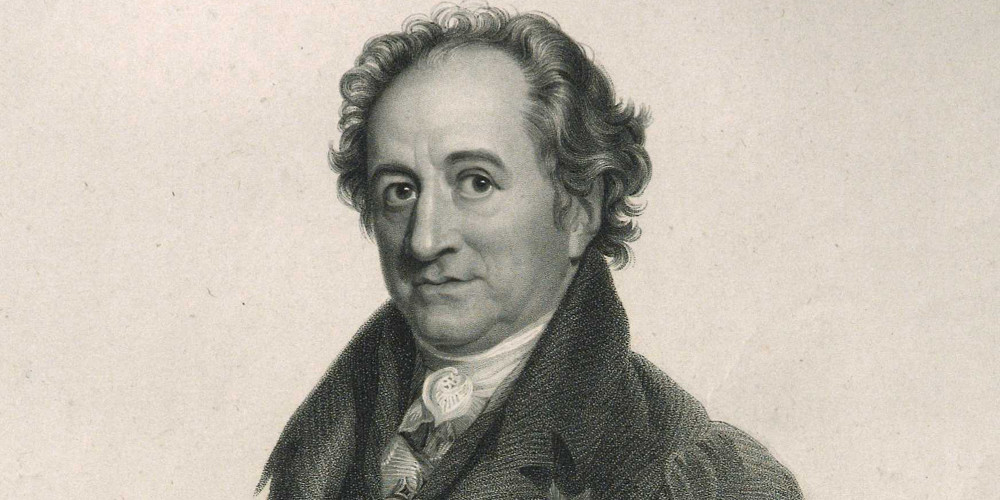

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)

Écrivain allemand, Goethe commence son activité au siècle des Lumières. Auteur de poèmes, romans (Werther), drames et souvenirs, il fonde la littérature allemande moderne et promeut en même temps l'ouverture à l'universel.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

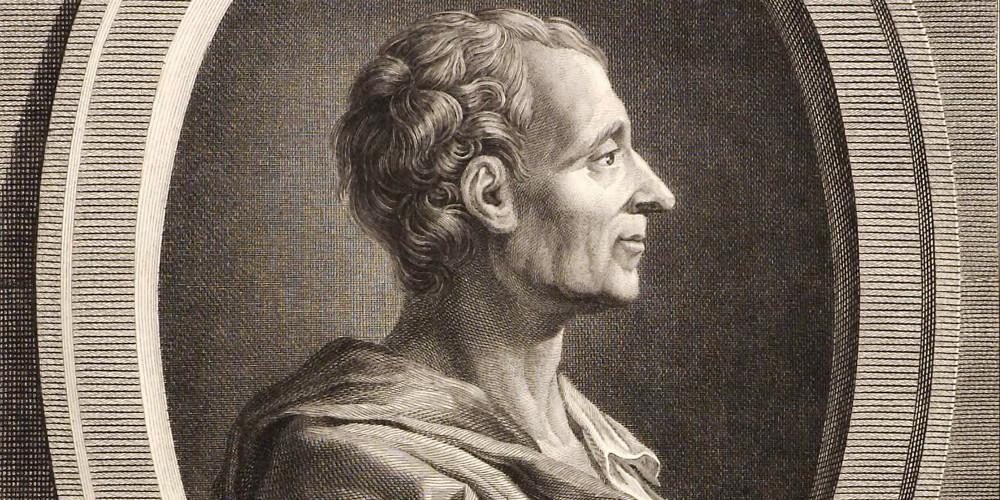

Baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755)

Écrivain et philosophe français, Montesquieu est l'auteur des Lettres persanes et de L'Esprit des lois. On doit tenir compte de l'infinie variété des climats et des mœurs, mais la tyrannie est à condamner sous tous les cieux et l'idée de justice est commune à tous les hommes.

Bibliothèque nationale de France

David Hume (1713-1776)

Historien et philosophe empiriste, l'Écossais David Hume a été un ferme défenseur de la tolérance et de la liberté de pensée. L'Histoire naturelle de la religion est une histoire des origines et du développement du sentiment religieux. Contrairement au discours qui domine son époque, Hume pense que la forme première de la religion est le polythéisme et non le monothéisme, dont il déteste l'intolérance et le dogmatisme, et il fait résulter la foi des impressions qu'inspire l'expérience. Ce sceptique s'oppose ainsi à la tradition mais aussi à un rationalisme exagéré dans son « désir excessif de rechercher des causes ».

© Blbliothèque nationale de France

Gothold Ephraim Lessing (1729-1781)

Écrivain allemand, auteur d'essais (Laokoon, Dramaturgie de Hambourg) et de pièces de théâtre (Nathan le Sage)

© Blbliothèque nationale de France

Adam Smith (1723-1790)

Philosophe et économiste écossais, Adam Smith met à jour la valeur du travail et défend la libre circulation des biens.

Fondateur de l'économie comme domaine spécifique, auteur de la Théorie des sentiments moraux, Adam Smith appartient fondamentalement aux Lumières – écossaises d'abord, car ce sont les réflexions de Hume et Hutcheson sur la morale qui lui permettent de penser le monde des passions comme celui des intérêts et de concilier les intérêts particuliers avec l'intérêt de la société. Partant du désir qu'a chacun d'améliorer sa condition, il légitime la recherche du profit individuel : la liberté laissée à chacun de poursuivre son intérêt particulier favorise le progrès matériel de l'ensemble de la société. Adam Smith inaugure donc le libéralisme économique en l'inscrivant dans l'esprit des Lumières : les lois économiques, purement humaines, qu'il met en évidence, ont pour but la recherche du bonheur, individuel mais aussi collectif. Il souligne ainsi que, l'esprit commercial entraînant un rétrécissement des intelligences, il convient à la nation d'y remédier en ne négligeant pas l'instruction.

© Blbliothèque nationale de France

Benjamin Franklin (1706-1790)

Homme politique et savant américain, auteur de nombreux pamphlets et de Mémoires. Ami des philosophes anglais et français, auteur d'expériences sur l'électricité, Franklin constitue le trait d'union vivant entre révolution américaine et révolution française.

Blbliothèque nationale de France

Jean-Antoine-Nicolas de Caritat de Condorcet (1743-1794)

Savant et philosophe français, député à la Convention pendant la Révolution. Condorcet se bat pour l'égalité et l'universalité, la diffusion des Lumières et la liberté de l'individu.

Bibliothèque nationale de France

Émilie Du Châtelet (1706-1749)

Née en 1706, Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise Du Châtelet, est longtemps restée plus connue comme la compagne de Voltaire, la « divine Émilie », que comme la vraie femme de science qu'elle fut. Très jeune, elle s'adonne au goût de l'étude, en se consacrant surtout aux mathématiques et à la physique.

Sa rencontre avec Voltaire en 1733 va être décisive. Avec Maupertuis, ils se font les propagateurs des théories de Newton contre les cartésiens. Le château de Cirey où elle se retire avec Voltaire pendant de longues périodes devient le lieu de rencontre des partisans de Newton.

En 1740, elle publie les Institutions de physique, où elle tente de concilier la physique de Newton avec la métaphysique de Leibniz, ce qui lui vaudra une vive polémique avec le secrétaire de l'Académie des sciences.

Mots-clés

© Château de Breteuil

Angelica Kauffmann (1740-1807)

Peintre suisse, Angelica Kauffmann est née à Coire (Suisse) et morte à Rome. Parlant quatre langues, jouant de plusieurs instruments de musique et précocement douée pour la peinture, elle réside d'abord en Italie avec ses parents : Milan en 1754, Florence en 1757, Rome en 1759, Venise en 1764.

Ses portraits, scènes de genre, scènes historiques ou mythologiques lui apportent une certaine notoriété. En 1766, elle s'installe à Londres où, bien introduite, elle rencontre le succès. Elle revient en Italie en 1781 et se fixe à Rome avec son mari, le peintre italien A. Zucchi.

© Blbliothèque nationale de France

Élisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842)

Fille d'un pastelliste, Élisabeth Vigée-Lebrun est née avec la passion de peindre. Elle suit à treize ans des cours de peinture et s'établit à quinze, en 1770, comme peintre professionnel. Très vite, les commandes affluent. Ce succès immédiat ne se démentira jamais puisqu'elle réalisera quelque sept cents portraits. Peintre favori de Marie-Antoinette, elle doit émigrer lors de la Révolution : à Rome, en novembre 1789, elle continue de peindre des portraits. La Galerie des Offices, à Florence, lui commande alors un autoportrait. Ce tableau, exposé à Rome, obtient un vif succès. Il est gravé l'année suivante par Vivant Denon et publié dans un livre en 1792.

© Blbliothèque nationale de France

Jean-Etienne Liotard (1702-1789)

Peintre suisse né et mort à Genève. Issu d'une famille calviniste française exilée après la Révocation de l'édit de Nantes, Jean-Etienne Liotard vient poursuivre son apprentissage de peintre à Paris en 1723. Quelques commandes et ses gravures d'après Watteau le font connaître. En 1736, il se rend à Rome. Peu après, un ami anglais lui propose de l'accompagner en Orient : il gagne Constantinople après avoir séjourné dans les îles grecques et y reste 5 ans avant de gagner la Moldavie. En 1743, ayant adopté une apparence turque, il fait sensation à Vienne. Toute sa vie il continuera de voyager : c'est ainsi qu'entre ses retours à Genève, il séjourne à Venise, Lyon, Darmstadt, Londres, Paris, La Haye, Vienne.

© Blbliothèque nationale de France

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Compositeur anglais d'origine allemande, Haendel est né à Halle et mort à Londres. Après ses premiers succès, il se rend en Italie en 1706 et confirme sa réputation d'organiste et de compositeur d'opéras et de cantates. Il revient en Allemagne, au Hanovre, en 1710 mais gagne peu après Londres. Après quelques allers et retours entre l'Angleterre et l'Allemagne, il s'installe définitivement à Londres en 1714 quand son protecteur, l'électeur de Hanovre, devient roi d'Angleterre. Naturalisé anglais en 1726, il ne quittera plus l'Angleterre que pour de courts séjours en Europe.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Leonhard Euler (1707-1783)

Mathématicien suisse, Leonhard Euler est né à Bâle et mort à Saint-Pétersbourg. Par ses travaux qui couvrent tout le champ des mathématiques, de la mécanique céleste et de la physique, il domine la science du 18e siècle. Élève de Jean Bernoulli à Bâle où il n'a pas réussi à obtenir de poste de professeur, il est appelé en 1727 par l'Académie de Saint-Pétersbourg où il devient professeur de physique. Il publie de nombreux travaux et correspond avec des scientifiques dans toute l'Europe. En 1741, Frédéric II l'appelle pour diriger la section de mathématiques et physique à l'Académie de Berlin. C'est là qu'il publie en 1744 un ouvrage fondamental sur le calcul des orbites, jetant les bases d'une mécanique analytique que Lagrange portera à son plus haut degré de développement. Il restera 25 ans à Berlin avant de retourner à Saint-Pétersbourg. Devenu quasi aveugle, il n'en ralentit pas pour autant son activité et meurt d'une hémorragie cérébrale.

© Blbliothèque nationale de France

Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759)

Né à Saint-Malo en 1698, officier, mathématicien à la personnalité très originale, séduisant et fantasque, Maupertuis est reçu à l'Académie des sciences en 1723 et, après un séjour en Angleterre, entreprend de répandre les théories de Newton. Voltaire entre alors en contact avec lui pour s'en faire expliquer les idées et l'introduit dans les milieux mondains et surtout auprès de Mme Du Châtelet qui, subjuguée, ne cessera d'entretenir avec lui des relations passionnelles, d'élève et d'amante.

Nommé par Frédéric II président de l'Académie de Berlin en 1740, il se fixe à la cour du roi de Prusse en 1745. Sa querelle avec Koenig marque sa rupture avec Voltaire. Il meurt en 1759.

© Blbliothèque nationale de France

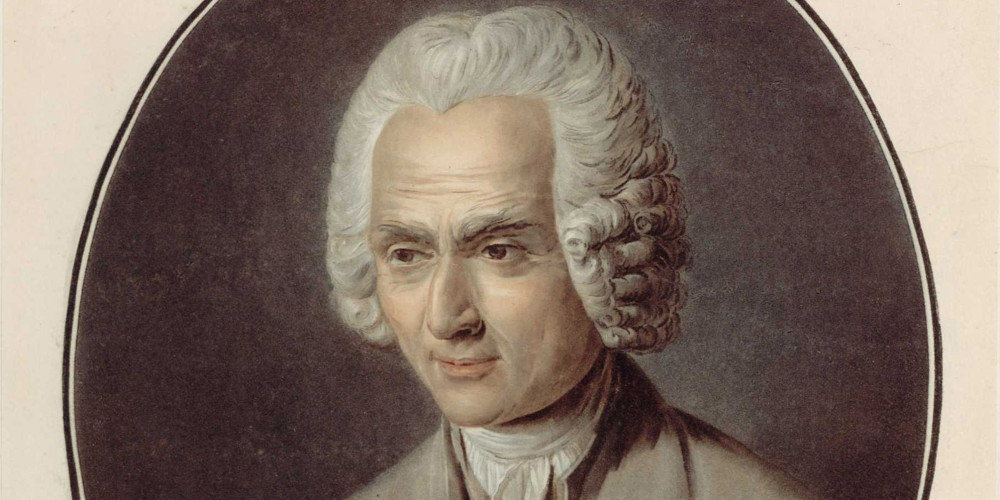

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

En mai 1755, parviennent à Paris les premiers exemplaires du Discours sur l'origine de l'inégalité, ouvrage dans lequel Rousseau présente pour la première fois sa vision complète de l'homme et du monde. Ce livre, qui raconte l'émergence de l'humanité, apporte une contribution décisive à l'esprit des Lumières. Au point de départ, un « état de nature »: les êtres humains n'ont pas conscience les uns des autres et ne connaissent pas le bien et le mal. Mais ils se distinguent des animaux par leur liberté.

Bibliothèque nationale de France

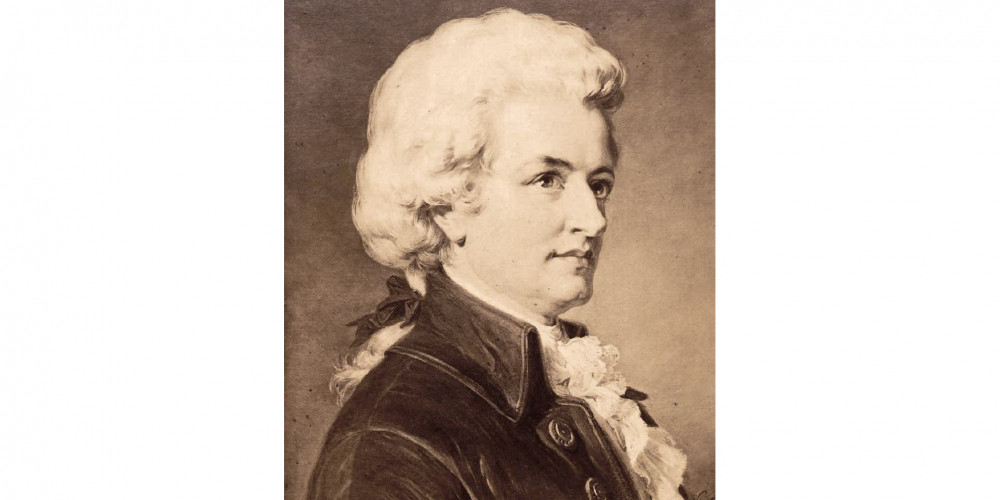

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Le 27 janvier 1756, naît à Salzbourg Wolfgang Amadeus Mozart, le compositeur dont la musique incarne par excellence l'esprit des Lumières.

Virtuose pianiste dès l'âge de six ans, il parcourt en compagnie de son père et de sa sœur les grandes villes et les cours royales d'Europe, suscitant partout l'admiration. Installé à Salzbourg, puis à Vienne, il devient l'auteur d'une œuvre immense : musique de chambre, concertos, symphonies, pièces vocales. Imprégnée de joie et de clarté, sa musique est un éloge du bonheur humain ; elle s'ouvre par-là à l'universel. Ses opéras – Les Noces de Figaro, Don Giovanni, La Flûte enchantée – expriment son attachement aux idéaux nouveaux : l'amour, la fraternité, les vertus des gens du peuple, l'égalité ; il adhère à la franc-maçonnerie, qui défend alors les valeurs des Lumières.

Bibliothèque nationale de France

Charles-Joseph, prince de Ligne (1735-1814)

Militaire autrichien, le prince de Ligne est né en Belgique et mort à Vienne. Courtisan, militaire, diplomate, il parcourt toute l'Europe, de Londres à la Crimée, combat dans les rangs autrichiens pendant la guerre de Sept Ans ou contre les Turcs, sert dans l'armée russe en Crimée et en Moldavie en 1787-1788.

Ses voyages incessants à travers l'Europe en font un parfait représentant du cosmopolitisme des Lumières. Spirituel et brillant, le prince de Ligne fréquente les élites cultivées à Paris comme à Vienne ou Berlin, se lie d'amitié avec Catherine II de Russie. Il entretient d'abondantes correspondances et écrit plusieurs ouvrages en français.

Mots-clés

Blbliothèque nationale de France

Giacomo Casanova (1725-1798)

Aventurier vénitien mort en Bohême. Après avoir été chassé du séminaire en 1743, il alterne les séjours en Italie du Nord, Venise, Paris et Vienne. Emprisonné à Venise en 1755, il s'évade en 1756 et entame une vie d'errance à travers l'Europe : France, Allemagne, Autriche, Suisse, Hollande, Savoie, Angleterre, Espagne, Russie, Pologne. Il revient en Italie en 1770, puis à Venise en 1775 où il travaille pour l'inquisition jusqu'en 1781. Il quitte définitivement l'Italie en janvier 1783, séjourne en Allemagne, Autriche et France, puis se fixe en Bohême en 1785 comme bibliothécaire du château de Dux pour le comte de Waldstein.

© Blbliothèque nationale de France

Barbara-Juliana von Vietinghoff, baronne von Krüdener (1764-1824)

Femme de lettres russe, la baronne von Krüdener est née à Riga et morte en Crimée. Mariée à un diplomate, elle voyage en Europe et séjourne à Venise, Copenhague, Paris, Berlin, Genève. C'est au cours de ses séjours en France et en Suisse qu'elle rédige, en français, ses premiers textes littéraires et son roman, plus ou moins autobiographique, Valérie (1803) qui lui vaut un succès européen. De retour à Riga, elle est sujette à une crise mystique qui la rapproche du piétisme, et repart prêcher en Allemagne et en Suisse. En 1815, elle rencontre et influence spirituellement le tsar, revient séjourner à Paris où elle anime un salon que fréquentent les gloires littéraires de l'époque, retourne à Riga en 1818 avant de s'installer à Saint-Pétersbourg.

© Blbliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France