-

Album

AlbumLes hommes et la mer

-

Vidéo

VidéoDieux et héros grecs

-

Article

ArticleL’Océan primitif

-

Album

AlbumMille et un bateaux

-

Vidéo

VidéoLa mer médiévale

-

Article

ArticleLa mer, infranchissable ?

-

Album

AlbumQue se passe-t-il sous la mer ?

-

Article

ArticleLa révélation des merveilles de la mer

-

Article

ArticleLa mer est-elle sans fond ?

-

Article

ArticleLa respiration de l’océan

-

Article

ArticleQuelle mer pour demain ?

L’Océan primitif

Bibliothèque nationale de France

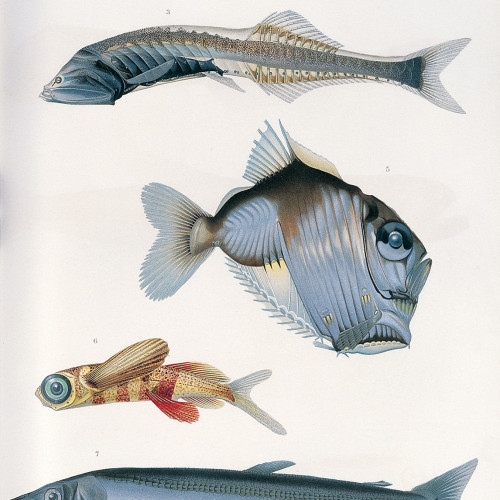

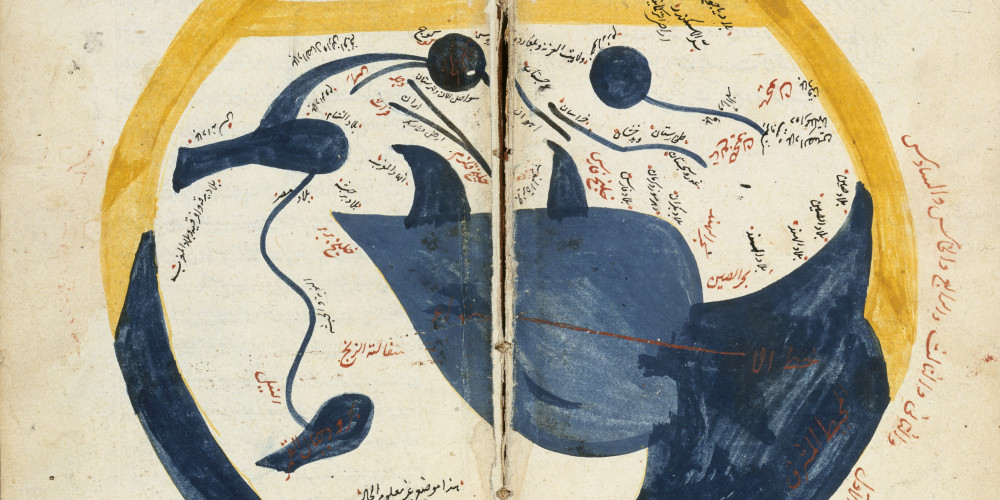

Mappemonde persane

Zakaryâ Kammûnî, ’Adjâyeb al-makhlûqât va gharâyeb al-madjûdât. Trad. Bâyazîd Bastakî..

Les mers sont figurées en bleu, comme les fleuves, et tout autour de la terre est représenté l’ « Océan » qui entoure les terres. Ce type de représentation correspond à la cosmographie musulmane médiévale.

Bibliothèque nationale de France

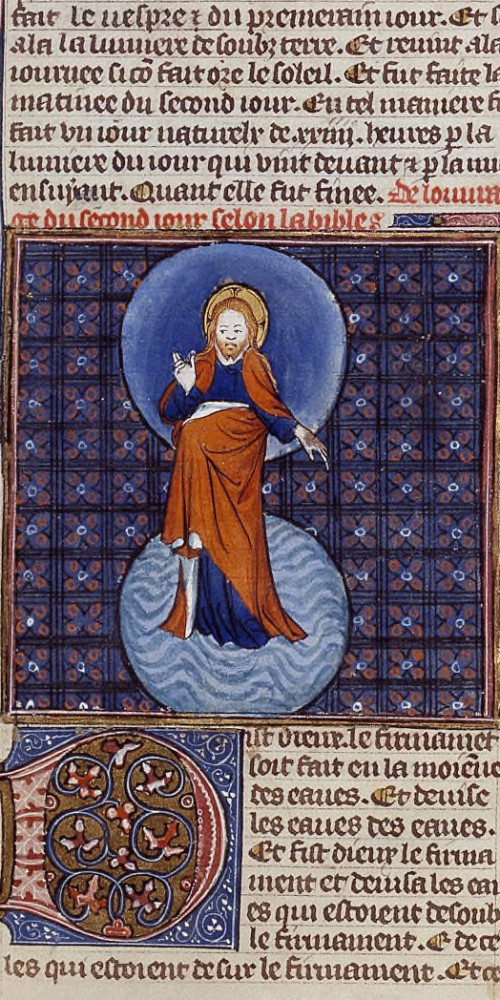

Les eaux de la Genèse

La création de la mer

Quelles étaient ces eaux primitives dont parle la Genèse ? Comment et où furent-elles rassemblées ?

Même si l’Écriture ne le dit pas explicitement, Dieu « créa dès l’origine les eaux avec le ciel et la Terre ». Ainsi l’eau est présente au monde dès les commencements, mais sous une forme singulière. Elle est le « grand abîme » entendu en son sens premier, c’est-à-dire « la profondeur impénétrable des eaux », « l’immense profondeur des eaux » recouvrant la Terre avant que chacun des éléments ait trouvé la place qui lui revient. Une eau ténébreuse, puisqu’il n’existait pas encore de lumière pour l’illuminer, qui s’étendait depuis la surface de la Terre jusqu’au ciel.

Création de la voûte céleste

Au deuxième jour du monde, le Créateur partagea les eaux d’en haut de celles d’en bas. Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux » et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d’avec les eaux qui sont au-dessus du firmament, et Dieu appela le firmament Ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. (Genèse I, 6-8)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Séparation de la Terre et de la mer

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Puis, au deuxième jour du monde Dieu partagea les eaux : celles d’en haut de celles d’en bas, séparées par le firmament : Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux » et il en fut ainsi. Enfin, le troisième jour, il rassembla les eaux d’en bas afin que la terre ferme apparaisse : « Que les eaux qui sont au-dessous du ciel s’amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse […]. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mers la masse des eaux. »

Opération divine providentielle qu’au 12e siècle, les philosophes naturalistes, Thierry de Chartres et Guillaume de Conches, tentent d’approcher de façon rationnelle, en l’expliquant par l’action conjuguée de la chaleur et du mouvement du feu.

Mais où ces eaux « d’en bas » furent-elles rassemblées ?

Il est admis, de façon plus ou moins claire et explicite, l’existence au sein de la Terre d’un grand abysse, qui n’est plus cette fois le tehom, l’abyssos, du chaos primordial, mais « le réceptacle des eaux souterraines, sorte de mer invisible qui alimente toutes les sources et tous les fleuves », et dont l’origine remonte à l’Ancien Testament. Un abysse qui s’accorde avec la tradition classique exposée par Sénèque, rapporteur d’une opinion que l’on rencontre également chez Lucrèce et Pline, selon laquelle il y aurait à l’intérieur de la Terre d’énormes réserves d’eau. L’existence de réserves d’eaux souterraines va traverser tout le Moyen Âge. On la trouve chez Isidore de Séville dans les Étymologies, reprise par Raban Maur dans le De universo.

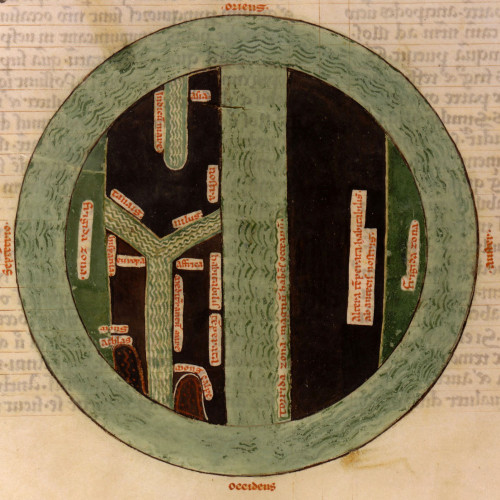

L’ « abysse » hébreu qui correspond à « la Vraie Mer », la « Grande Mer », la « Mer d’entre les terres » la « Méditerranée » qui, selon un schéma hérité de la géographie grecque entoure la Terre à la hauteur de la zone équatoriale torride. Une « ceinture » océanique réputée infranchissable qui, à l’orient et à l’occident se sépare en deux flux coulant respectivement vers le nord et vers le sud où ils finissent par se rencontrer formant ainsi un second anneau océanique, perpendiculaire au précédent. Ce double anneau océanique partage la sphère terrestre en quatre parties, quatre « îles » dont, pour le Moyen âge, une seule, la Nôtre, serait habitée.

L’anneau océanique

« Enrubannée », disposée de façon circulaire autour de la Terre, quelle que soit la configuration de cette « mer » primordiale, tous les auteurs ou presque s’accordent alors à voir en elle l’origine de toutes les eaux : les eaux salées des autres mers, mais aussi des eaux douces, celles des fleuves, des rivières, des fontaines. Mais comment admettre que des eaux douces puissent avoir comme origine une source salée ? Et comment expliquer, à partir d’une source unique, cette dualité des eaux, cette salinité des eaux marines, qui les distingue des eaux douces des rivières et des fleuves ?

La circulation des flux de la mer

Dans la zone torride, au centre de la figure, se trouve la « Vraie Mer », d’où partent des flux qui, lorsqu’ils arrivent à l’orient ou à l’occident, refluent vers le nord et vers le sud. Ce schéma permet de voir deux des parties habitables de la sphère terrestre. Ces quatre parties se trouvent séparées les unes des autres par des bandes océaniques continues et infranchissables. Guillaume de Conches, l’un des philosophes naturalistes du 12e siècle, s’attarde longuement dans son œuvre sur le fonctionnement de l’univers et de l’océan.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Mappemonde persane

Zakaryâ Kammûnî, ’Adjâyeb al-makhlûqât va gharâyeb al-madjûdât. Trad. Bâyazîd Bastakî..

Les mers sont figurées en bleu, comme les fleuves, et tout autour de la terre est représenté l’ « Océan » qui entoure les terres. Ce type de représentation correspond à la cosmographie musulmane médiévale.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Venant de l’océan dont la salinité serait due, soit à l’effet de la chaleur, soit à la présence de montagnes de sel sous-marine, l’eau douce s’obtient par filtration de l’eau salée à travers les « cataractes de la Terre ». L’eau pénètre la Terre empruntant tout un réseau de « veines », de conduits, de « trachées », de canaux souterrains, de « cataractes » jusqu’aux lieux précis où elle rejaillit. Elle parcourt ainsi la face cachée de la Terre par des milliers de ramifications secrètes tracées depuis l’origine du monde, qui tressent une trame serrée à la façon d’une chevelure ou du réseau sanguin, établissant ainsi une analogie encore plus étroite entre l’homme, microcosme, et le monde, macrocosme. L’homme, dont chaque partie du corps correspond à une partie de l’univers : la tête au ciel, la poitrine à l’air, le ventre à la mer, les pieds à la terre.

Un mécanisme complexe qui met en jeu les différents éléments de l’univers afin d’en assurer l’équilibre et l’harmonie.

Des eaux froides et agitées

Chôshi dans la province de Shimôsa (Sôshû Chôshi)

Ce chef-d’œuvre de la série est l’un des rares exemplaires qui soit parvenu jusqu’à nous. La vue de ces bateaux de pêche sur une mer démontée rappelle immanquablement la Grande Vague, bien connue de tous. Avec son dynamisme et sa puissance, l’art de Hokusai atteint ici la perfection.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Douce ou salée, ou encore empruntant à la terre des saveurs nouvelles, l’eau est essentiellement froide et humide. Elle est aussi lourde et tangible (gravis et corpulenta), deux qualités qu’elle partage, à un moindre degré, avec la terre et qui, pour la première, l’oblige à tendre vers le bas, « à couler d’un lieu supérieur à un lieu inférieur », et, pour la seconde, la rend sensible, perceptible aux sens, en particulier au toucher.

Quant à sa couleur, elle est tout aussi insaisissable. Certains la voient blanche, d’autres verte ou encore azurée. Dans les Étymologies, Isidore de Séville met sur le compte des vents la couleur changeante de la mer, tantôt flavum (jaune tirant sur le rouge), tantôt luculentum (claire, brillante), tantôt atrum (sombre, noire). C’est qu’en réalité l’eau est incolore.

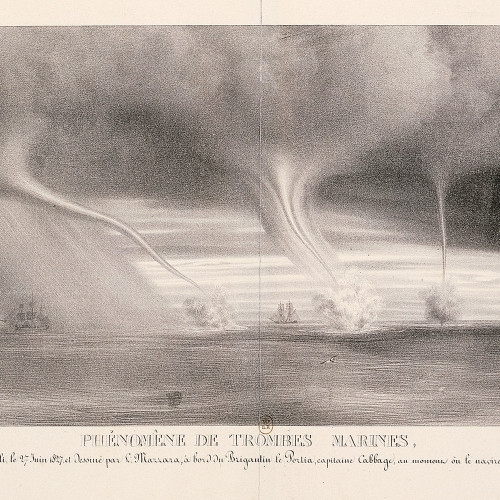

Incolore, sans saveur propre, la mer en revanche est naturellement agitée. Si la définition de la mer souligne le rassemblement des eaux, celle de l’océan met l’accent sur le mouvement. À la différence de la Terre, immobile et fixe au centre du monde, l’océan qui l’entoure comme une ceinture est remué de mouvements divers.

Le mouvement de la mer

La Terre des hommes

La Terre, en brun sombre, est ici de forme légèrement ovoïde. Elle est entourée par l’océan où s’intercalent îles et navires. Sillonnée de fleuves, hérissée de montagnes dressées en grappes multicolores, dominée par le paradis terrestre et les figures d’Adam et Ève, elle offre, par la multiplicité des vignettes représentant villes et provinces, l’image de l’humanité dans l’attente sereine d’un « ciel nouveau et d’une terre nouvelle ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Avec la salinité, la constance du volume de l’océan, les causes des marées sont l’une de ces grandes interrogations qui traversent alors les ouvrages de « philosophie naturelle ». Pour beaucoup, c’est la violence provoquée par la séparation puis la rencontre des grands bras océaniques aux extrémités de la Terre qui détermine ce mouvement général de la mer. Une théorie empruntée à Macrobe, exposée par Guillaume de Conches dans ses ouvrages. D’autres, tel Adélard de Bath, son contemporain, préfèrent y voir l’action de montagnes ou de quelque autre obstacle, non pas marin mais terrestre, qui, au moment même où les grands courants océaniques perdent de leur force, viendrait les contraindre à repartir en arrière, assurant ainsi la régularité de ces mouvements. Autant d’explications mécanistes auxquelles il convient d’ajouter le rôle des vents et la présence de gouffres sous-marins. Les premiers, tantôt poussent les eaux si bien qu’elles recouvrent les terres, tantôt les libèrent et les laissent retourner à leur lit. Quant aux seconds, leur fonction est décrite par Paul Diacre dans son Histoire des Lombards.

Des causes qui, si elles ont l’avantage d’éclairer le mouvement d’oscillation et de gonflement de la mer, rendent difficilement compte des variations d’amplitude des marées que chacun pouvait observer. D’où l’importance d’autres facteurs, en particulier du rôle de la Lune, que Bède avait déjà longuement développé dans le De natura rerum. La Lune qui intervient parfois comme un agent direct. L’astre qui a pouvoir sur la croissance des corps, en particulier celle des animaux et des végétaux, est également capable de faire se gonfler les eaux.

La mer nécessaire autant que redoutable

Le Déluge

Le récit du Déluge n'est pas isolé dans la littérature antique. Le récit le plus fameux est celui du déluge babylonien recueilli dans l'épopée de Gilgamesh. C'est à partir d'inondations catastrophiques du Tigre et de l'Euphrate que naît cette histoire épique d'un cataclysme universel décidé par le ciel pour châtier les hommes. Le thème est repris par le poète grec Pindare (6-5e siècles av. J.-C.) et le poète latin Ovide dans Les Métamorphoses. Mais le Déluge biblique marque aussi la fin d'une première ère de l'humanité. Il pourrait témoigner d'un très lointain souvenir de la montée des eaux lors de la dernière fonte des glaces, il y 17 000 ans.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Ainsi que le décrit Bède dans le De natura rerum, il existe entre la mer, entendue au sens large comme le rassemblement des eaux, et la Terre des rapports nécessaires qui conditionnent l’harmonie du monde. Si la Terre supporte la masse océane, la présence de l’océan au milieu de la zone torride vient tempérer les ardeurs de la source de toute chaleur, le Soleil. En même temps qu’elle préserve la Terre des feux du Soleil, « l’eau salée et chaude fait obstacle au froid de la terre qui ainsi n’atteint pas l’air qui est au-dessus ». L’océan assure, de cette façon, une sorte d’équilibre entre les qualités contraires des éléments supérieurs et inférieurs. Tandis que, conçu comme une ceinture (limbus), une « limite de courroie ou cercle en fer », comme le précise l’Atlas catalan, l’océan qui enserre les cinq zones du monde empêche la terre de s’émietter, de disparaître, tout en corrigeant son aridité.

La mer est nécessaire, non seulement à la terre mais également aux hommes. Surtout à partir du 13e siècle, les auteurs de textes encyclopédiques se plaisent à énumérer les bienfaits des eaux marines et à recommander l’utilisation de bains d’eau salée.

Cependant dès que l’on quitte les eaux familières, le ton change. Ce lien peut aussi s’avérer une entrave, un frein, une borne. Fondamentalement, l’Océan, demeure infranchissable : Gelé au nord, brûlant au sud et partant inaccessible, rendu impraticable par les courants, les hauts fonds, les montagnes d’aimant qui retiennent les navires et paralysent la navigation, l’Océan dérobe irréductiblement aux regards des hommes les autres parties de la terre. La mer ici est celle qui sépare, isole. Et comme telle, elle représente un danger latent. Dans ce jeu de relations étroites entretenues entre la terre et la mer, existe toujours la crainte que l’un des deux éléments ne disparaisse ou ne l’emporte sur l’autre : que la terre ne s’assèche progressivement que l’Océan recule. Plus grand encore semble le danger de la submersion. Crainte d’un Déluge semblable à celui des origines, que rappelle sur de nombreuses mappemondes la présence de l’arche de Noé.

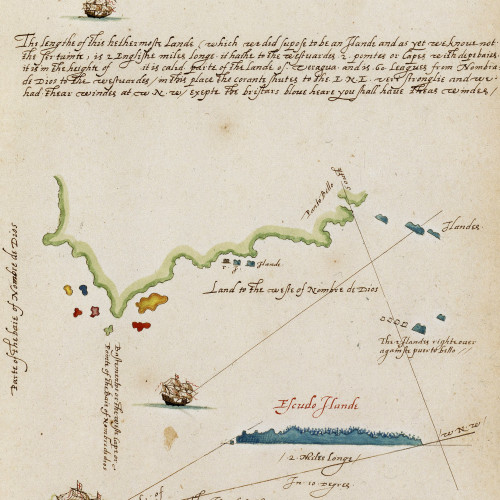

Collecte de données hydrographiques

Le journal de voyage de la dernière campagne de Francis Drake, qui était destinée à harceler les Espagnols en Amérique centrale, mentionne sa mort à bord le 28 janvier 1595. Mais dans ce très précieux document sont aussi consignées des indications utiles à la navigation pour une campagne ultérieure. On voit ici des relèvements de points remarquables, des profils côtiers, des fragments de cartes et les variations de la boussole. L’intérêt de ces renseignements pour la protection des navires a amené les différents gouvernements, et en particulier la France à partir de 1681, à réunir dans un service de l’État les journaux des voyages maritimes.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Un danger potentiel qui s’ajoute à des menaces plus obscures que recèlent ces profondeurs abyssales insondables. Derrière le visage lisse de la mer se dissimule un monde inquiétant, tout aussi tourmenté que celui de la surface de la terre dont il n’est que le décalque. Un monde grouillant d’espèces inconnues autant qu’inimaginables.

Un monde inversé donné à voir aux seuls héros et aux saints. Pour les autres, la mer demeure scellée, double inversé de la terre, qui garde les vivants et rejette les morts, où se tapit le Léviathan, le trône de l’Antéchrist. Menace permanente d’un chaos, sur lequel vient buter le raisonnement de la philosophie naturelle.

Lien permanent

ark:/12148/mmgtj6pkh0d5d